Unser Blog

-

Schwerpunkte, denen wir uns ausführlich widmen: Ziegen, Helden, Dialekt, Kunstraub… Und hin und wieder Andreas Hofer. Weiter zur Kategorie themenkonzentriert.

-

Wer ist die Frau auf dem Porträt und was steht in der alten Urkunde? Alles, was uns keine Ruhe lässt. Oder wir für euch finden sollen. Diese Artikel gehören zur Kategorie nachgeforscht.

-

Über neue Objekte, die ins Museum finden und alt sind. Und über alte Objekte, die schon lang im Museum lagern, und neu entdeckt werden. Die gesammelten Artikel der Kategorie aufgesammelt.

-

Was grad im Museum passiert, was die Presse notiert, wer das Museum zitiert. Das sind die Artikel der Kategorie zwischenbemerkt.

147 Nägel und ein Brett

Wissenswertes über ein längst vergessenes Gerät.

Wissenswertes über ein längst vergessenes Gerät.

Von Annelies Gufler

Das Museum ist doch in Winterpause, oder etwa nicht? Winterpause ja, Winterschlaf nein. Hinter den Museumsmauern wird weiterhin fleißig gearbeitet. Aber was? Die Museumsobjekte werden inventarisiert. Denn auch hier muss Ordnung herrschen. Jedes Teil wird hervorgekramt, vermessen, gewogen und genau unter die Lupe genommen. Eines davon ist die Hachl.

„Hachl. Ein Werkzeug bestehend aus einem geschweiften Brett aus Hartholz mit mittig rund angeordneten spitzen Eisennägeln, die zusätzlich durch einen Eisenring verstärkt sind. Es dient dem Reinigen der gebrochenen Flachsfasern.“

lese ich als Objektbeschreibung in den Museumsunterlagen.

Soweit so gut, aber was macht man mit einer Hachl? Ich selbst habe bis dato keinerlei Erfahrung mit diesem Gerät, außer dass man sich mit den spitzen Eisennägeln hervorragend stechen kann. Daher werfe ich die Suchmaschine an und das Abenteuer Recherche kann beginnen!

Der Flachs, der Lein, der Hoor, die Hechel, das Werg, der Hechler, der Hechelkrämer usw. All diese Begriffe und noch viele mehr spuckt die Suchmaschine aus. Ganz schön viel Unbekanntes auf einmal, aber der Reihe nach.

Was hat die Hachl mit Haaren zu tun? Der Flachs wird auf psairerisch der Flåx oder auch der Hoor genannt. Flachs ist eine einjährige Krautpflanze, die zwischen 60 cm und 100 cm hoch wird. Die Blüte besteht aus fünf lanzenförmigen blauen Blättern. Die Aussaat soll am 100sten Tag des Jahres erfolgen, die Ernte ca. drei Monate später. Wichtig ist, dass der Flachs sorgsam gejätet wird. Zu Dreikönig sollte der Flachs fertig gesponnen sein. Flachs wird im Allgemeinen in Verbindung mit Haar gebracht, z.B. flachsblondes Haar, daher kommt wohl auch der Dialektbegriff der Hoor.

Flachsblüte im Acker des MuseumPasseier, Aufnahme von 2012. Foto: MuseumPasseier

Der Flachsanbau in Passeier geht bereits Anfang des 20. Jahrhunderts stark zurück. In alten Zeitungen finde ich, dass um 1888 auf dem Katharinamarkt in Meran noch mit Flachs gehandelt worden ist. Zwei Säcke Flachs hatten damals ungefähr den gleichen Wert wie 1kg Fleisch. Die Hachl gibt es heute noch auf den Höfen, haben mir Passeirer*innen älterer Generation erzählt. Dass Flachs angebaut bzw. verarbeitet wurde, haben sie selbst nie erlebt. Unter den Objekten bezüglich Flachsverarbeitung finden sich im MuseumPasseier eine Hachl aus Hinterpasseier und eine vom Kammerveithof in St. Leonhard. Warum der Flachsanbau bereits Anfang des 20. Jahrhunderts in Passeier endete, konnte ich nicht in Erfahrung bringen.

Die zwei Hachlin im MuseumPasseier aus dem 18. Jahrhundert.

Foto 1-3: Die Hachl aus Hinterpasseier. Länge 57 cm. Breite: 17,3 cm. Eisennägel Höhe 7,7 cm. Eisenring Umfang 51 cm. Gewicht: 2537 g.

Foto 4-6: Die Hachl vom Kammerveithof in St. Leonhard in Passeier. Länge 64 cm. Breite 18 cm. Eisennägel Höhe 6,7 cm. Eisenring Umfang 53,4 cm. Gewicht: 2088 g.

Auch wenn im 20. Jahrhundert kein Flachs in Passeier angebaut wurde, gebraucht hat man ihn dennoch notwendig. Das gesponnene Garn wurde dazu verwendet, um Leinenstoffe, Loden, Seile, Teppiche und Fackeln herzustellen. Aus dem gewebten Leinenstoff entstanden harbine Pfoatn, Blusen, Leinwände, Tischdecken… Der Flachs hat den Vorteil, dass er wesentlich strapazierfähiger ist als Wolle. Zudem bilden die hohlen Fasern eine Isolationsschicht, die kühlend im Sommer und wärmend im Winter ist.

Er ist ein „Mädchen für Alles“. So wird in einer Dokumentation des Ötztaler Museum der Lainsoom (enthaltene Samen in den Kapseln der Flachspflanze) bezeichnet, da er eine besondere Bedeutung in der Volksmedizin und in der Naturheilkunde hatte.

Das Ötztal als Flachslieferant für Passeier. Bereits der einst reichste Passeirer Michael Hofer handelte mit Flachs aus dem Ötztal. Flachshändler teils einzeln, teils zu Gesellschaften vereint, kauften früher den Flachs und lieferten ihn über die Berge.

Wie kam man zu einer harbinen Pfoate? Dafür war ein langer Aufbereitungsweg notwendig.

Raufen – Ausreißen der Pflanze mit der Wurzel, wobei jeweils eine Handvoll zu einer Garbe gebunden wird.

Riffeln – der Flachs wird durch einen Riffel gezogen, um die Samenkapseln zu entfernen.

Reaßn – die Garben werden auf eine frisch gemähte Wiese gelegt, Wind und Wetter ausgesetzt, mehrmals umgedreht und mit Wasser benetzt. Dadurch tritt ein Fäulnisprozess ein und die Flachsfaser löst sich vom Stängel.

Trocknen – dafür werden die Garben geggårggert, bis sie ein silbernes Aussehen erhalten.

Prächlin – hierbei kommt die Prächl zum Einsatz. Mit diesem Gerät werden die Holzteile des Stängels gebrochen und die Flachsfaser kommt zum Vorschein.

Schwingen – der Flachs wird auf einen Schwingstock gelegt und mit einem Schwingmesser werden die groben Holzteile entfernt.

Die Schritte der Flachsverarbeitung. Ein Video der Südtiroler Bäuerinnen-Organisation von 2018. Quelle: YouTube.

Hecheln siebter und letzter Schritt – der Flachs wird bündelweise mehrmals nacheinander durch die Hachl gezogen. Zuerst durch eine grobe, dann durch eine feinere. Dann sind die Flachsfasern gereinigt, geglättet und vom Stängel getrennt. Den dabei entstehenden Abfall nennt man Wärch. Durch das Hecheln bekommen die Fasern noch den letzten Feinschliff verpasst. Den daraus entstandenen Langfaserflachs flechtete man zu Zöpfen oder Puppen und teilte ihn in drei Kategorien: Feinstes Hoor verwendete man für Blusen und Pfoatn. Mittlere Qualität wurde zu Leintüchern und Tischdecken verarbeitet. Aus dem grob Rupfinen fertigte man Säcke, Seile, Fackeln oder Teppiche.

„Selbst gewonnen, selbst gemacht“. Nicht umsonst war ein Schrank voll gewebter Tuchballen einst der ganze Stolz einer Bäuerin. Foto: MuseumPasseier.

Das Wort Hechel leitet sich vom selben Wortstamm wie Haken ab, welche auf die zum Kämmen der Fasern angebrachten Haken bzw. Eisennägel hindeutet. Anderswo ist der Hechler oder Hechelmann auch ein Berufsname.

Die Hachl als Marterinstrument. Auch dafür wurde dieses Arbeitsgerät verwendet. Der heilige Blasius von Sebaste wurde unter anderem mit der Hechel gefoltert und hat 316 n. Chr. das Martyrium erlitten. Weniger körperlich schmerzhaft aber ebenso unangenehm ist es, wenn man von jemandem sprichwörtlich durchkhachlt wird, wie von Franz Lanthaler in seinem Artikel „Spuren der Vergangenheit in der Sprache“ beschrieben.

Mit der Hachl haben auch wir uns auf die Suche nach Spuren der Vergangenheit gemacht, längst Vergessenes wieder aufleben lassen und sind dabei selbst gar manches Mal ins Hecheln gekommen.

Sogar das Zählen war eine haarige Angelegenheit: Weit über 100 Eisenstifte besitzt eine Hachl für den Hoor. Video: MuseumPasseier

Wer hat eine Hachl daheim? Oder kennt Passeirer Geschichten zur Flachsverarbeitung?

Wir freuen uns auf einen Kommentar oder eine Nachricht!

Süßsaure Geschichten

Wir haben in das Thema Apfel gebissen.

Streuobstwiese mit Apfelbäumen beim Weiherhof in Breiteben, Gemeinde St. Martin in Passeier. Foto: Judith Schwarz für MuseumPasseier

Wir haben in das Thema Apfel gebissen.

Von MuseumPasseier

“Irgendwann werden die alten Apfelbäume verschwunden sein!”: Diese Aussage von Adolf Höllrigl, der im Museum zu einem Interview über Zullen geladen war, brachte uns zum Nachdenken. Denn bei alten Dingen, die verschwinden, hören und schauen Museen ja meist genauer hin. Allerdings können wir die noch erhaltenen Passeirer Streuobstwiesen mit den knorrigen Bäumen nicht museumsgerecht im Depot konservieren. Doch wir können sie fotografieren und für deren Erhalt sensibilisieren. Oder auch anregen, wieder vermehrt alte Sorten als Hochstämme zu pflanzen.

Also haben wir in das süß-saure Thema Apfel gebissen. Süß, weil es spannend und wertvoll ist. Sauer, weil es keine Passeirer Literatur oder Erhebung dazu gibt. Um die geschichtliche und heutige Situation der Apfelbäume in Passeier zum Museumsthema zu machen, haben wir der Volkshochschule Südtirol einen Vortrag vorgeschlagen. Und uns gemeinsam mit den Referenten Adolf Höllrigl und Wolfgang Drahorad auf die Suche nach historischen und gegenwärtigen Passeirer Äpfeln gemacht.

Wie viel Apfelgeschichte gibt die Passeirer Geschichte her? Dass es keine umfassende Dokumentation werden konnte, war klar. Aber auch einige kleine Apfelschnitz können reichen, um auf den Geschmack zu kommen. Apfelbäume gehörten einst zu fast jeder Hofstelle oder jedem Pfarrhaus – dennoch schweigen die älteren Quellen zu Apfelsorten und Apfelanbau in Passeier. Vereinzelt findet man in Verfachbüchern allgemeine Erwähnungen wie Baumgarten, Obis anngerle usw. Und höchstens fallen einem noch die Passeirer Kraxenträger ein, die verschiedene Obstsorten transportierten und verkauften. Allerdings hat von denen natürlich keiner Buch geführt.

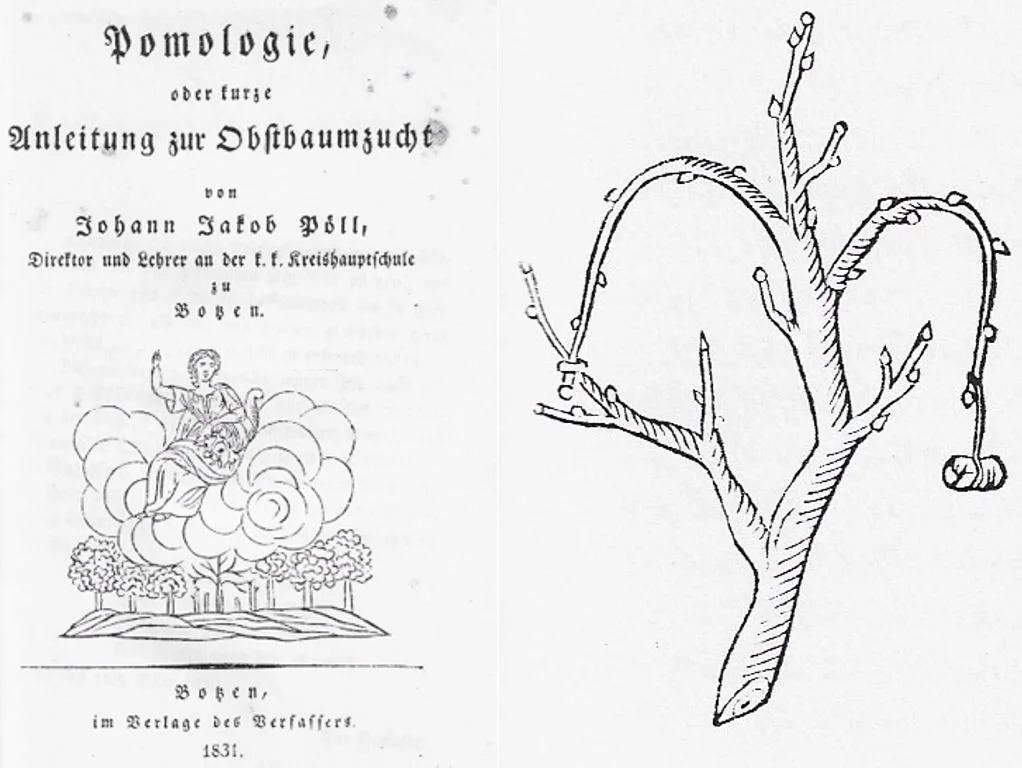

Interessant wird es in den 1830er Jahren: Johann Jakob Pöll (1781–1848) war ein vom Pöllhof in Ulfas gebürtiger Priester, der alle möglichen Dinge auf die Beine stellte: Als Lehrer und Direktor an einer Stadtschule in Bozen gründete er eine Bibliothek, errichtete eine Industrieschule für Mädchen, unterrichtete Taubstumme, sammelte Münzen und züchtete Obstbäume. Seine apfelkundlichen Beobachtungen hielt er in Texten und Zeichnungen fest und gab dazu 1831 im Eigenverlag ein Buch zur Pomologie mit zahlreichen Holzschnitten heraus. Es gilt heute als das früheste Südtiroler Buch über Obstbaumzucht. Dass es keine Passeirer Apfel-Literatur gibt, ist also zu revidieren: Ein Passeirer hat literarisch Obstbaugeschichte geschrieben!

Titelblatt und Innenseite der frühesten Südtiroler Publikation über Obstbaumzucht, geschrieben von Johann Jakob Pöll aus Ulfas in Moos in Passeier. © tessmann.it

Was bedeutete Pölls Pomologie-Buch für Passeier? 33 Jahre nach Erscheinen von Pölls “Anleitung zur Obstbaumzucht” und damit auch lange nach Pölls Tod, kam es in St. Martin zur ersten landwirtschaftlichen Vereinsversammlung. Zum Obmann gewählt wurde der Dorfarzt Johann Hillebrand (1812–1886) und unter den ersten gefassten Beschlüssen findet sich auch „die Hebung der Obstzucht“. Was dieser Beschluss in der Obstbaumszene bewirkt hat, konnten wir nicht feststellen.

1924 dann ein Highlight in Bezug auf die Passeirer Obstgeschichte: Im Frühjahr hatte die landwirtschaftliche Bezirksgenossenschaft in St. Leonhard einen Obstbaukurs organisiert, im Herbst wurde dann sozusagen geerntet. Im Speisesaal des “Passeirerhof” fand eine viertägige Obstsortenschau samt Vorträgen mit Begehungen statt. An dieser ersten Sortenschau haben 32 Obstzüchter aus Passeier teilgenommen, die insgesamt – man lese und staune – 48 Apfelsorten präsentierten.

Das Erinnerungsfoto zum Obstbaukurs in St. Leonhard stammt aus der Sammlung Alfons Schenk, der Fotograf ist unbekannt. © MuseumPasseier

48 Apfelsorten aus Passeier, die wären heute nicht auffindbar. Die Schau, die in den lokalen Zeitungen besonders erwähnt wird, war zur damaligen Zeit eine Besonderheit. Der Schreiber der Bozner Nachrichten beendet den Artikel mit dem Aufruf: „Andere Täler, nehmt euch ein Beispiel!“ Unter den Ausstellern waren unter anderem (aus St. Martin) der Kaufmann Alfons Schenk, (aus St. Leonhard) der Kaufmann Johann Delucca, Anton Fauner von Happerg, Leonhard Kofler von Unterzögg, Franz Hofer von Wiedersicht-Felsenegg, Josef Bacher vom Straußengütl, der Pfarrwidum, Josef Halbeisen vom Krustnerhof, Josef Gufler von Buchenegg, (aus Moos) Josef Pamer von Magfeld, der Platterwirt Johann Hofer, Georg Öttl von Obermagfeld, Josef Raffl aus Stuls.

In dieser Zeit überrascht auch außerhalb des Tales ein Passeirer als Fachmann: Rudolf Schiefer (1880-1970) aus St. Leonhard. Kurioserweise schaffte er es als lediger Bub, der nach dem frühen Tod seiner Mutter in armen Verhältnissen und auf verschiedenen Höfen aufgewachsen war, an die renommierte Landwirtschaftsschule San Michele all`Adige, die zu der Zeit hauptsächlich Gutsbesitzern- und Adelssöhnen vorbehalten war. Ab 1908 war er selbst als Lehrer an der Schule tätig und forschte über landwirtschaftliche Anbaumethoden – für Obst und vor allem für Reben. Nebenbei war er ständig als Wanderlehrer auf Achse und auch viel im Passeier unterwegs. Älteren Generationen ist er noch als „der alte Schiefer“ oder „Schnitzer Ruudl“ bekannt.

Schiefer Rudolf (im hellen Mantel) mit seinen Schülern des Rebveredlungskurses und Lehrerkollegen im Weininstitut San Michele (ca. 1930). Foto: Sonja Schiefer

Und wer sticht unter den frühen kommerziellen Passeirer Apfelbauern hervor? Ein jüngeres Beispiel für einen Passeirer, der immer wieder in Zusammenhang mit Obstbau auftaucht, ist Anton Fauner (1875–1955), Bauer auf Happerg in St. Leonhard. 1905 verpachtete er dem k.k. Arär, also dem Staat, 799 m² Ackergrund zur Anlage und zum Betrieb einer Baumschule. Unter seinen Unterlagen, die die Familie verwahrt, finden sich noch Aufzeichnungen, ein Arbeitsbüchl und auch Schreiben der C.A.F.A. (Cooperativa Anonima Frutticoltori Alto-Atesini Merano), die 1933 gegründet worden war und der im Laufe der Zeit etliche Passeirer Bauern wie Anton Fauner beigetreten waren. Sein Enkel Reiner Fauner erinnert sich noch an den Pflanzgarten und die Äpfel seiner Kindheit:

Zu Hause hatten wir jeden Tag Kompott. Aber den hatten wir auch gerne. Strudel hat die Mutter viel gemacht, da nahm sie hauptsächlich die Kanada und auch für den Kompott. Bratäpfel und Most hat es auch gegeben.

Zur Pause in der Schule hatten wir immer einen Apfel mit. Ich hab selbst oft gestaunt, weil die Äpfel haben wir nie genug mitgetragen in die Schule, denn alle wollten mit uns ihr Pausenbrot mit den Äpfeln tauschen. Die einen waren um die Äpfel froh und wir hatten ihre Brote gerne.

Wir haben als Kinder immer gepflückt. Wir sind am Morgen pflücken gegangen anstelle des Kirchengangs vor der Schule, haben eine Stunde gepflückt, sind dann Schule gegangen, nach Hause zum Mittagessen, dann ist wieder gepflückt worden. Wir waren nur alleine als Kinder. Wir hätten auch lieber etwas anderes getan, konnten aber auch nichts andres tun, denn diese Arbeit war zu verrichten.

Den Arbeitsschritt, wie das Auszupfen, wie man es heute im Frühjahr macht, gab es damals nicht. Im Herbst wurde gepflückt, im Sommer manchmal gespritzt. Der Vater hat Schläuche angerichtet, die wir nachziehen mussten. Er hat es so angerichtet, dass oberhalb des Hauses eine Rease (Wasserteich) war. Da hat er das Spritzen angerichtet, also eine Pumpe und mit den Leitungen zum Herumleiten.

Anton Fauner (1875–1955), Bauer auf Happerg in St. Leonhard, inmitten seiner Obstbäume. Foto: Gregor Fauner

Im undatierten Arbeitsbüchl erwähnt Anton Fauer (1875–1955), auch Arbeiten an den Obstbäumen. Der Kalender befindet sich im Besitz der Familie Ingo Fauner. Foto: MuseumPasseier

Alte Sorten hatten wir hauptsächlich Goldparmän und Kalterer. Die Sortennamen haben wir alle gekannt. Edelrote sind vor dem Haus zwei, drei Bäume gestanden, einige ziemlich große und ein paar Kanada auch. Die Boscoop waren gute, ein bisschen säuerlich aber eher spätere. Zum Kompott machen sind sie supergut gewesen. Von den Grafensteinern hatten wir auch zwei Bäume.

Der Vater wollte das Geschäft mit den Äpfeln groß aufziehen, doch einige Jahre waren die Äpfel fast gar nichts wert. Er hat zu uns gesagt, dass er uns für die Arbeit mit den Äpfeln keinen Lohn geben kann, gescheiter sollen wir einer Arbeit nachgehen. Er hat dann entschieden, dass er den Anger planieren will und hat fast alle Apfelbäume herausgeschnitten, dann kam die Firma Peer von Latsch und hat alles angeebnet.

Der Ëpflpåtsch, das sind die ausgepressten Äpfel, der kam erst später auf, den hat man bei der C.A.F.A. oder beim Zipperle gekauft, um das Vieh zu füttern: Äpfel aufschneiden und dann pressen und was davon übrigblieb, war der „Ëpflpåtsch“. Den hat dann das Rindvieh als Futter bekommen.

Und der „Ëpflpåtsch“ ist dann meinem Vater und meinem Bruder Gernot zum Verhängnis geworden. Und auch nur weil kein Mensch eine Ahnung gehabt hat, denn auf dem Apfelsilo drauf ist die Gebläsehechsel gestanden, lässt man die an, ist die Luft sauber. Das war dann eben auch der Zufall, dass der Schneider Albert eine Ladung „Ëpflpåtsch“ gebracht hat und er gesagt hat, dass er nochmal kommen wird und hat die Luke offenlassen. Er wollte dann erst wieder am nächsten Tag kommen. Wenn die Luke zu gewesen wäre, wäre mein Bruder erstens nicht runtergesprungen und mein Vater nach um ihn zu retten, und zweitens hätten sich nicht diese Gase gebildet. Das sind eben immer diese Zufälle.

Ich war nicht zu Hause, ich glaube ich war im Dorf, da war ein Markt. Mich hat „der Spitaler“ angesprochen. Ich solle nach Hause gehen, zu Hause ist etwas passiert. Ich habe gefragt was los ist, er sagte „Einer ist in den Silo gefallen“ und ich hab kaltschnäuzig zur Antwort gegeben: „Dann wird er wohl wieder raufgehen!“. Als ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich schon gesehen, was passiert ist. Bis die Feuerwehr mit Atemschutzgeräten gekommen ist, hat es zu lange gedauert. Fünf bis zehn Minuten hat man Zeit, sonst ist das Hirn kaputt. Zu leiden haben sie nicht gehabt, das geht schnell. Der Silo ist auch falsch gebaut gewesen. Er ist 6 Meter tief gewesen und ohne Luftloch. Danach haben sie dann, wenn neue Apfelsilos gebaut worden sind, überall Luftlöcher eingebaut.

Wir danken Reiner Fauner fürs Erzählen seiner Familiengeschichten, in denen Äpfel gute und auch traurige Rollen spielen. Gerne veröffentlichen wir hier weitere Passeirer Apfelgeschichten, schreib deine einfach in die Kommentare oder schick eine Mail an info@museum.passeier.it

Über die Zulle

Gegen das Ungeziffer: Erzählungen über Maikäferplagen im Passeier.

2024 ist Zullnjoor. © MuseumPasseier

Gegen das Ungeziffer: Erzählungen von Maikäferplagen im Passeier.

Von Elisa Pfitscher.

Recherchen: Annelies Gufler, Judith Schwarz

Der 6. September – ein wichtiger Tag für die Passeirer*innen. An diesem Tag wird an den Heiligen Magnus gedacht, welcher bis heute in vielen Teilen Deutschlands und Österreichs unter der bäuerlichen Bevölkerung als Schutzpatron vor Schäden durch allerlei Getier gilt. Magnus von Füssen, der um das siebte Jahrhundert ursprünglich auf den Namen Maginold getauft wurde, lebte unter Einsiedlern, als Mönch im heutigen St. Gallen. Mit seinem Abtstab soll er Schlangen und Dämonen vertrieben haben, ja sogar einen Drachen soll der Mönch damit überwältigt haben. Magnus bewahrte die Menschen vor Untieren, aber auch vor Kleinlebewesen, wie dem Maikäfer und den Engerlingen, welche die Ernte der Felder zu vernichten drohten.

Recherche im Pfarrarchiv St. Leonhard mit überraschendem Ergebnis: Bis ins Jahr 1833 reicht der “Gomioner Engerlingfeiertag” zurück. © MuseumPasseier

Besonders gedacht wird Magnus in der Fraktion Gomion. Aufzeichnungen aus dem Pfarrarchiv von St. Leonhard bezeugen, dass der Feiertag seit dem Jahre 1833 begangen wird, aus Anlass der vorhergehenden verheerenden Zullen-Jahre. Die Bezeichnung Zulle stammt wohl vom trentinischen Begriff „Zurla“ ab, welcher von trentiner Wald- und Bauarbeitern gebracht wurde. Auch das welschtiroler Wort „Zoria“ kann dabei Pate gestanden sein (Passeirer Blatt, 05/2013). Das Wort „Zurna“ oder „Zurla“ bezeichnet ein ursprünglich osmanisches Musikinstrument, welches ein Oboe-ähnliches Holzblasinstrument ist und dessen charakteristischer Ton aus surrenden und hohen-durchdringenden Lauten besteht. Es könnte somit ein lautmalender Ausdruck für die Geräusche sein, die man an einem heiteren Frühlingsabend unter einem Laubbaum voller Maikäfer vernimmt.

Die Zulle ist seit Menschengedenken ein Übel, welches nicht unter Kontrolle zu bringen ist. Die Bauern hatten große Sorge um ihre Ernte, denn dieser Blatthornkäfer ernährt sich – wie bereits der Name verrät – von den Blättern der Laubbäume, und dies in einem Ausmaß, dass sogar die Walnüsse im Tal zu einer Rarität wurden. Nüsse waren ein wichtiges Grundlebensmittel und wurden sogar im Gasthaus als Einsatz beim Kartenspielen genutzt. Gab es ein Jahr mit vielen Maikäfern, fand man kaum noch eine einzige Nuss am Baum und so auch nicht am Wirtshaustisch (mündliche Erzählung von Annelies Gufler).

Hintern Huuli gips kuëne Zulln! Dass der Aufruf zum Magnus-Feiertag erfolgreich war, bestätigen teilweise die alten Sprichwörter im Passeiertal. Man kann mehrere Gründe dafür vermuten: Blieben die Gomioner von den Zulln verschont, weil die Ortschaft zu hoch gelegen ist? Oder mochten die Zulln dieses Plätzchen im Passeiertal nicht? Gab es doch vor dem Magnus-Feiertag zum Teil große Schäden auf den Höfen hinter St. Leonhard. Trotz der Erzählungen und Mythen wurde Gomion dennoch nicht verschont.

Eine Katastrophe für eine Bauersfamilie in der Nachkriegszeit. Rosa Hauser (Kourtl Rouse), Jahrgang 1933, erinnert sich, wie schwer es sie und ihre kinderreiche Familie auf dem Hof in Schlattach getroffen hatte. Als sie 12 Jahre alt war, haben Engerlinge alle Wurzeln von Gras und Weide abgefressen. Als der Vater daraufhin mähen wollte, wurde das Ausmaß des Schadens ersichtlich: Der Woosn geat hee, die Grassoden lösten sich, die wenigen Grashalme waren abgedorrt. Der Jahresertrag fiel dementsprechend gering aus und der Boden war zum Teil völlig unfruchtbar.

Eine Lösung gegen ein Ungeziefer, welches kaum Feinde kennt. Der Maikäfer hat mindestens den Dachs, den Marder und den ein oder anderen Vogel – wie etwa den Rotfußfalken im Etschtal, auch Zullenfalke genannt, zu fürchten. Der Engerling hingegen wird nur vom Maulwurf verspeist. Manche Passeirer*innen hofften, dass wenigstens die Hühner diese Viecher fressen möchten, doch diese verzehrten kaum einmal einen zappelnden, zirpenden Maikäfer. Anders die gekochte Variante: Zulln wurden eingesammelt, mit brühend-heißem Wasser übergossen und auf den Mist geworfen, wo viele von ihnen vom Federvieh gefressen wurden.

Nicht nur eine Spezialität für Hennen. Im Pustertal galten die unbeliebten Frühjahrsgäste als Nahrungsmittel und wurden mancherorts zu einer heilsamen und nahrhaften Suppe verkocht, welche nervenstärkend und blutreinigend sein soll. Obwohl sich die Mythen darum ranken, dass das Würzmittel „Maggi“ aus Maikäfern gewonnen wird, kann dies anhand der Recherchen nicht bestätigt werden.

Das Ministero dell´Agricoltura bittet im April 1947 die Ortspfarrer um Unterstützung bei der Maikäferbekämpfung. © Pfarrarchiv St. Leonhard in Passeier

Letztlich müssen sich die Bauern selbst helfen und eine Lösung gegen die Zulln-Plage finden. Und diese bestand vor allem aus dem Einsammeln der Tiere. Die Tatsache, dass eine einzelne Familie gegen die große Plage nicht viel bewirken konnte, erkannten auch die Verbände im Land. Es galt im Kollektiv die Schädlinge zu beseitigen. In den Nachkriegsjahren wurde daher ein Erlass vom Landwirtschaftsinspektorat, in Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern der Gemeinden, veröffentlicht, welcher jede*n der Gemeinden erreichen sollte. Mit Unterstützung des Ortspfarrers wurde auf die Anordnung aufmerksam gemacht, um mit Hilfe aller Bauersleut der betroffenen Gemeinde die wiederkehrende Plage abzuwenden.

Zeitzeuge Adolf Höllrigl während des Interviews über das Zulln-Sammeln in Kuens. © MuseumPasseier

Schritt für Schritt gegen das Ungeziffer. Wie soll die gemeinsame Bekämpfung der Schädlinge erfolgen? In bestimmten Gemeinden wurden Sammelstellen errichtet, an denen – vielfach auch von Kindern – Eimer und Säcke voller Maikäfer hingebracht wurden. Solch eine Sammelstelle gab es auch in Kuens, erzählt der 80-jährige Adolf Höllrigl. Vom Landwirtschaftsinspektorat in Auftrag gegeben, wurden am Tschaupphof in Kuens bis in die 1950er Jahre eingesammelte Zulln abgegeben, gewogen und alle Daten in einem Register vermerkt. Dieser große, zusammengetragene Haufen an Zulln wurde mit siedendem Wasser übergossen und landete abschließend auf dem Misthaufen, wo er zum Teil von den Hühnern verspeist wurde.

Der Tschaupphof in Kuens war bis in die 1950er Jahre offizielle Zulln-Sammelstelle. © Adolf Höllrigl

Das Unterfangen, so viele Zulln wie möglich einzufangen, bedarf weniger Geschick als Ausdauer. Wichtig war nur, früh genug dran zu sein, da die Käfer am Tage ausfliegen. In der Finsternis hängen sie an den Bäumen und Blättern und fressen all das ab, was sie unter die Fühler bekommen. Am frühen Morgen ging es zu den Laubbäumen und den Weinreben. Diese wurden alle einzeln geschüttelt, um – mithilfe eines darunterliegenden Leintuchs – die benommenen und trägen Zulln rasch einzusammeln. Adolf Höllrigl erzählt aus seiner Jugend und über den Versuch der Einschränkung der Maikäfer-Plage in seiner Heimatgemeinde Kuens:

Die Gegenwart zeugt von den Ereignissen der Vergangenheit. Viele Erzählungen erinnern an die Gefahr von früher, da die Existenz ganzer Familien von den Zulln und Engerlingen bedroht war. Man erbat die Hilfe des Heiligen Magnus, setzte auf die geistliche Unterstützung im Kampf gegen die „Strafe Gottes“ oder verfolgte die Käfer, auch in Folge einer behördlichen Anordnung. Jene Kinder, welche bei der Maiandacht noch ein Exemplar dieses Tierchens – surrend und kletternd – in der Kirche fliegen ließen, machten sich aus dem Streich – im Gegenteil zu den restlichen Kirchgängern – einen großen Spaß (mündliche Erzählung von Konrad und Eberhard Pfitscher aus St. Leonhard).

Die Chemie brachte schließlich Abhilfe, aber nicht nur gegen den Feind. Die Gefahr einer Zulln-Plage ist seit dem Ende der 1950er Jahren sehr viel geringer geworden, da die Obstbäume mit immer mehr Pestiziden und Pflanzenschutzmittel gespritzt werden. Dies jedoch zum Leid aller Insekten, auch deren, welche so nützlich für ein ausgeglichenes Ökosystem sind. Der Preis ist hoch für eine Gegend ohne Zulln.