Unser Blog

-

Schwerpunkte, denen wir uns ausführlich widmen: Ziegen, Helden, Dialekt, Kunstraub… Und hin und wieder Andreas Hofer. Weiter zur Kategorie themenkonzentriert.

-

Wer ist die Frau auf dem Porträt und was steht in der alten Urkunde? Alles, was uns keine Ruhe lässt. Oder wir für euch finden sollen. Diese Artikel gehören zur Kategorie nachgeforscht.

-

Über neue Objekte, die ins Museum finden und alt sind. Und über alte Objekte, die schon lang im Museum lagern, und neu entdeckt werden. Die gesammelten Artikel der Kategorie aufgesammelt.

-

Was grad im Museum passiert, was die Presse notiert, wer das Museum zitiert. Das sind die Artikel der Kategorie zwischenbemerkt.

Tausend Sterbebilder

Über Silberfuchszüchter, schlafende Priester und Naturkatastrophen.

Man hält so manche Totenzettel in der Hand und merkt, wie viele Unterschiede es zwischen einem Sterbebild von 1845 oder von 2023 gibt. Ich finde es stets interessant, mir alle Informationen auf den Sterbebildern durchzulesen und sie mir auch etwas genauer anzusehen. Alle Fotos: MuseumPasseier.

Über Silberfuchszüchter, schlafende Priester und Naturkatastrophen

Von Jana Haller

1.000 Sterbebilder. Ja, richtig gelesen! Das MuseumPasseier hat seine ersten 1.000 Sterbebilder gescannt und dokumentiert, genau genommen sind es sogar schon mehr. Jede Woche kommen neue Sammlungen von Privatpersonen hinzu und wenn man so viel Zeit und Mühe in das Digitalisieren von Sterbebildern steckt, ist dies ein schöner Erfolg. Deshalb ist dieser Artikel meiner Arbeit als Praktikantin zu den Sterbebildchen gewidmet, die bald Teil der Chronik.Passeier werden.

Wie sieht die Vorgehensweise aus, wenn man alte Sterbebilder vor sich hat? Der allererste Schritt ist stets das Aussortieren der Sterbebilder, nachdem das MuseumPasseier sie zur Leihe – und manchmal auch geschenkt – bekommen hat. Die Sterbebilder, die bereits gescannt sind, werden aussortiert, sowie alle in der Sammlung zu findenden Duplikate. Eine aufwändige Arbeit, da jedes Sterbebild zur Überprüfung in den Computer eingegeben werden muss. Mir persönlich hilft es immer, wenn wir im Team arbeiten: Jemand liest vor, der andere tippt ein.

Anschließend werden sie gezählt. Und ja, manchmal kann es ziemlich einschüchternd sein, wenn über 100 Sterbebilder ausgebreitet auf dem Tisch liegen, dabei verliert man schnell einmal den Überblick. Glücklicherweise ist man auch hier nie allein, auch die SoJuPPa-Praktikant*innen helfen fleißig mit.

Nun kommt es zum Scannen: Die Vorder- sowie auch die Rückseite des Totenbildes werden hochauflösend im TIF-Format gescannt, zugeschnitten und gespeichert. Dabei muss man aufpassen, dass die Sterbebilder exakt gerade liegen, keine Staubfusel auf der Glasplatte sind und dass kein Sterbebild im Scanner vergessen wird. Eine Geduldsarbeit, denn manchmal kommt das Gefühl auf, der Stapel Sterbebilder werde einfach nicht kleiner.

Dann folgt der Eintrag in die Tabelle. Die auf den Sterbebilder vorhandenen Informationen werden eingegeben, dabei ist es oft gar nicht so leicht, die alte Schrift zu lesen. Auch unterscheiden sich viele Schreibweisen von den heutigen. Zwei Beispiele dafür wären Oberprandacher oder Schifer. Die häufigsten Vornamen auf den Sterbebildern sind stets Alois, Johann und Josef bei den Männern und Anna, Maria und Theresia bei den Frauen.

Welches ist den nun das tausendste Sterbebild? Leider lässt sich das nicht mehr so genau sagen, da gleichzeitig gescannt und eingetragen wird und die Sterbebilder aus vielen verschiedenen Sammlungen kommen. Für das “offizielle” tausendste Sterbebildchen habe ich das des Johann Hofer aus St. Martin ausgewählt. Es ist so besonders aufgrund der Notiz unter seinem Namen: Silberfuchszüchter.

Hätte man beim Passeirer Johann Hofer nicht extra seinen außergewöhnlichen Beruf auf dem Sterbebild erwähnt, hätte ich mich wohl kaum für Silberfüchse zu interessieren begonnen.

Lange habe ich über diesen Beruf gerätselt. Als erstes vermutete ich, Silberfuchs sei die Bezeichnung für Pferde mit hell-fuchsfarbenem Fell. Doch es stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um Füchse handelt. Silberfüchse gehören wie alle Füchse zur Familie der Hunde und kommen ursprünglich aus Nordamerika und Nordost-Sibirien. Früher wurden sie in Europa wegen des Pelzes gezüchtet, sie galten als „Könige der Pelztiere“. Heute werden sie noch in Sibirien als Haustiere gehalten, in freier Wildbahn findet man die schwarzen Füchse mit den silber-glänzenden Fellspitzen nur noch selten.

Wer war nun dieser Johann Hofer? Er stammte vom Lanthaler, Gemeinde St. Martin, wo er am 24. August 1908 geboren ist, und lebte später auf Haseneben in der Kellerlahn. 1936 begannen er und der Dorfbauer Johann Schwarz gemeinsam mit Michael Tschöll (1904–1981, “Pëltin”) Silberfüchse auf dessen "Farm" im Fartleistal zu züchten.

Tierpelzfarmen waren anfangs in Deutschland sehr verbreitet. Aber auch wenn laut Zeitungsbericht die Preise für Silberfuchspelze 1931 um 20 Prozent gesunken waren, eroberten Silberfuchsfarmen in eben diesen frühen 1930er Jahren auch Südtirol, wie sich aus den damaligen Zeitungen herauslesen lässt. So beispielsweise scheinen ab 1932 Silberfuchszüchter in Pflersch auf, später auch in Klobenstein. In Nordtirol gab es bereits ab 1925 eine Farm im Lechtal.

Kaninchen, afrikanische Ziegen und Nerze sind das eine. Aber dass Silberfüchse, Waschbären und Moschusratten in Südtirol gezüchtet wurden, klingt doch unglaublich! Jedenfalls ist dies aus dem Bericht der 1. Reichstierpelzausstellung im November 1932 in Bozen nachzulesen. Ausgestellt waren damals immerhin schon 33 Silberfüchse. Gut möglich, dass Johann Hofer und seine Kollegen bei dieser Ausstellung zugegen waren und so auf die Idee gekommen sind.

Was findet sich sonst zur Passeirer Silberzuchtfarm? Auch unsere Fartleiser Farm in “Hinteråsche” bzw. “pin Pëltin Michl” kommt in Zeitungsartikeln zur Sprache: 1944 – nach Johann Hofers Tod am 3. Mai 1943 – war ein Silberfuchsrüde aus der Farm entkommen. Der Finder erhalte 2.000 Lire (damals ca. 100 Euro) Belohnung und solle sich beim Dorfbauer und Fleischhauer Hans Schwarz melden. Da die Tiere mit Fleischabfällen zu füttern und nach der Schlachtung aufzuarbeiten waren, lag eine Zusammenarbeit mit einem Metzger natürlich nahe.

Die Pelze wurden in Meran verkauft. Das sogenannte “Pelzen” der Felle war eine Kunst für sich, denn das Winterfell war nur einen kurzen Zeitraum im November/Dezember am Schönsten. Im Winter 1945 nahm die Silberzuchtfarm dann ein jähes Ende, als bei einem Einbruch über ein Dutzend Tiere gestohlen wurden.

Sterbebilder sind spannender als man denkt. Abschließend kann ich sagen, dass ich beim Sterbebilder-Scannen viel Neues kennenlerne, beispielsweise unbekannte Passeirer Berufe wie Silberfuchszüchter. Und es erfüllt uns alle, die wir einen Teil beigetragen, mit Freude, zu wissen, dass 1.000 Sterbebilder bereits digitalisiert sind und wir so dem Ziel, alle Sterbebilder des Passeier zu dokumentieren, schon etwas näher sind.

Besonders berühren mich die Geschichten von Kindern und Jugendlichen, die schon in jungen Jahren verstorben sind oder sehr früh in den Krieg ziehen mussten. Das Ablassgebet war früher oft auf Sterbebildern zu finden, heute kaum noch. Ein Ablass, oder auch Indulgenz genannt, wird für die Verstorbenen nach ihrem Tod gebetet. Es soll ihnen den Weg durch das Fegefeuer, welcher aufgrund der irdischen Schuld zu verrichten ist, verkürzen, somit werden die Sündenstrafen erleichtert. Auf den meisten Sterbebildern ist „300 Tage Ablass“ zu finden, also wird für 300 Tage jeden Tag das Ablassgebet gesprochen.

Bruno Winkler sticht besonders ins Auge, und das im doppelten Sinn. Das Foto auf seinem Sterbebild sieht fast danach aus, als wäre es erst nach dessen Tod entstanden, aufgrund der geschlossenen Augen und der liegenden Position. Doch das bleibt Interpretationssache. Geboren war Bruno Winkler in St. Martin am 26. August 1826. Nachdem er zum Priester geweiht worden war, verbrachte er den größten Teil seines Lebens als Seelsorger in Passeier, erst in Platt dann in St. Martin, wo er schließlich auch als Pfarrer tätig war. Er starb am 18. Juni 1897 an einer Krankheit.

Bei der Arbeit mit den Sterbebildern fiel mir auf, wie viele Menschen bei Naturkatastrophen wie Lawinen- oder Murenabgängen früher ums Leben gekommen sind. So auch Rosamunde Auer und deren Eltern. Alle drei starben bei einem Lawinenabgang am 21. Jänner 1951 in Untergurgl, die Tochter Rosamunde war erst acht Jahre alt. Das Ablassgebet sollte 7 Jahre und 7 Quadragenen (Ein Quadragena = 40 Tage) jeden Tag gesprochen werden. In Untergurgl kam es jedes Jahr zu mehreren Lawinenabgängen, die pro Winter im Durchschnitt sieben Menschen das Leben kosteten. Auch im Winter 1951 hielt der Landesbischof Dr. Rusch in Innsbruck einen Trauergottesdienst für die Lawinenopfer ab.

Milchreis im Krieg

Die Feldpost des Romedius Ebner.

Vom Arzt Romedius Ebner (1886–1967) haben sich mehrere Porträtfotografien erhalten, die im MuseumPasseier aufbewahrt werden. Foto: MuseumPasseier.

Die Feldpost des Romedius Ebner.

Von Judith Schwarz

Der Teufel steckt im Detail. Will heißen, wir haben eine vermeintliche Kleinigkeit unterschätzt. Die Kleinigkeit ist der schriftliche Nachlass der Familie Ebner aus St. Leonhard, den wir im Jänner 2023 kurz vor dem Abriss des Doktorhauses erhalten haben.

Eigentlich sind es nur 30 Zentimeter. So hoch ist der Stapel an 320 Briefen und Ansichtskarten, 200 haben wir im Laufe des letzten Jahres gesichtet. Nun wär auch der Rest zu lesen bzw. vielmehr zu entziffern, aber im Gegensatz zu Papier sind wir nicht geduldig.

Also schlagen wir dem oben erwähnten Teufel ein Schnippchen: Wir tun so, als wären wir schon durch. Und veröffentlichen in diesem Blog die ältesten Dokumente, die Feldpost des Ersten Weltkrieges. Die lässt sich zeitlich schön eingrenzen und Romane hatte man auf den vorgefertigten Postkarten eh nicht Platz.

Verfasst hat die Briefe und Postkarten der junge Arzt Romedius Ebner (1886–1967). Bevor er Gemeindearzt im Passeier wurde, hatte er als Assistenzarzt im 4. Tiroler Kaiserjäger-Regiment gedient. Jetzt möchte man meinen, im Doktorhaus lagerte die Feldpost, die der Arzt im Krieg erhalten hat. Doch es ist umgekehrt: Es sind jene Schreiben aufbewahrt worden, die er selbst verschickt hat.

Liebe Mutter! Lieber Bruder! So beginnt er seine Briefe, die er entweder an seine verwitwete Mutter Barbara Knoll richtet oder an seinen einzigen Bruder Hans. Beide lebten in Schlanders im Vinschgau – da die zwei vor ihm verstorben sind, sind die Schriftstücke wohl nach Passeier gekommen und dort im Doktorhaus verblieben. Die Schreiben starten im August 1914 und enden im Dezember desselben Jahres, also lange bevor der Erste Weltkrieg aus sein wird.

Zwölf Schriftstücke erzählen also von Romedius’ ersten Kriegsjahr. Und ungefähr ein Dutzend Mal wandeln sich auch die Eindrücke in seinen Berichten im Laufe dieser vier Monate: Kriegsbegeisterung – Kriegsoptimismus – Kriegsungeduld – Kriegsmüdigkeit, die Reihenfolge scheint beliebig. Von Kriegsgrauen oder Kriegskritik lesen wir nichts, allerdings wissen wir auch nicht, wie stark der Assistenzarzt die Zensur fürchten musste oder seine Familie schonen wollte – und auch was diese eventuell zwischen den Zeilen herauslesen konnte. Der Teufel steckt also tatsächlich im Detail.

“… mit Blumen überschüttet in der Hauptstadt Ungarns”

Die früheste Feldpostkarte datiert mit 16. August 1914. Romedius schreibt aus Budapest an seine Mutter in Schlanders “herzliche Grüße vom Russischen Feldzug”.

Budapest, am 16. Aug. 14

Liebe Mutter!

Von einem unbeschreiblichen Jubel der Ungarn empfangen und mit Blumen überschüttet in der Hauptstadt Ungarns angelangt. Die Reise dauert noch 3 Tage u. Nächte, aber trotzdem ist die ganze Mannschaft riesig begeistert. In Hopfgarten habe ich die Frau Pirader [?] gesehen. Euch beiden recht herzliche Grüße vom Russischen Feldzug

Romed.

E 103 Postkarte (Feldpostkorrespondenzkarte)

Poststempel vom 17.08.1914, Budapest Hh 62 hh.

Romedius Ebner, Feldpost 98 (4. T. K. J. Rgt.) 3 B., an seine Mutter Barbara Knoll, Schlanders, Tirol Vintschgau, b. H. Kaufmann Jos. Pegger“Wichtiges habe ich ja nicht geschrieben”

Der nächste Brief – eine gute Woche später – geht an seinen Bruder Hans. Wir lesen heraus, dass er bereits mehrere Karten an seine Familie verschickt hat, vielleicht mehr aus Pflichtbewusstsein, denn er gibt selbst zu, dass er wenig Schreibstoff hatte.

24. August 1914

Lieber Bruder! Mir geht es vorderhand nicht allzu schlecht. – müssen schnell wieder weiter!

4. Sept. 14

Habe jetzt Euren lieben Brief erhalten und werde euch, sobald wieder Post weg geht, weiteres schreiben, das meiste kann ich nur, wenn ich wieder nach Hause komme erzählen, worauf ich mich schon riesig freue; vielleicht dauert’s doch nicht mehr allzu lange. Tut´s euch meinetwegen nicht allzu viel sorgen, denn im Vergleich zu den anderen geht’s mir doch ziemlich gut, aber es hat Zeiten gegeben, wo es mir noch besser gegangen ist; ich weiß nicht, ob ihr alle Karten erhalten habt. Wichtiges habe ich ja nicht geschrieben.

Unserer lieben Mutter und Dir recht herzl. Grüsse

Euer Romed.

E 106 Postkarte (Feldpostkorrespondenzkarte)

Poststempel vom 12.09.1914, k.u.k. 4. T.J.R.10. Feldkomp.

Romedius Ebner, Assistenzarzt 4. Tirol. K.J.Rgt. 3. Bain., Feldpost 98, an seinen Bruder Hans Ebner, Schlanders, Tirol Vintschgau “Bärtig und schlank sind wir beide geworden”

Der nächste Brief, der erhalten ist, datiert erst einen Monat später. Es ist Mitte September und Romedius wird ungeduldig. Wie die meisten geht er davon aus, dass die Sache – er meint den Krieg – vor Weihnachten vorbei sein sollte.

20. Sept. 14

Meine Lieben!

Es ist heute der erste Rasttag seit Begin[n] des Feldzuges; aber wahrscheinlich geht’s Nachmittag trotz des Regens wieder weiter. Ich hätte mich ganz gut in einem polnischen Bauernhäuschen einquartiert und mir auch schon Milchreis und andere Raritäten gekocht, um mich für den Entscheidungsschlag wieder zu stärken. Insofern ging es wieder besser. Der Belligoi lebt auch noch, aber bärtig und schlank sind wir beide geworden. Wie geht’s den[n] Euch im[m]er. Lasst’s doch wieder einmal was hören. Wie steht den[n] die Sache in Tirol? Ich wäre schon sehr froh, wen[n] bis Ende Oktober oder Mitte November die Sache erledigt wäre; die Deutschen werden’s schon machen.

Auf einen guten Ausgang hoffend grüßt Euch herzlich

Euer Romed.

E 098 Feldpostkarte

Poststempel vom 21.09.1914, k.u.k. Feldpostamt 98, k. und k. 4. Regiment der Tiroler Kaiser Jäger 12. Feld-Kompanie

Romedius Ebner, Assistenzarzt, 4. T.K.Jg.Rgt. 3. B., Feldpost 98, an seinen Bruder Hans Ebner, Schlanders Tirol Vinschgau “Der Magen wird auch schon ein bisschen empfindlich”

Im Brief an seine Mutter spürt man Unmut – es ist nicht nur der Magen, der verstimmt ist.

25. Sept. 1914

Liebe Mutter!

Gott und die Deutschen werden uns helfen und so wird es wohl auch hoffentlich nicht mehr lange dauern kön[n]en; in ganz kurzer Zeit muß der große rußische Schlag und damit die endgültige Entscheidung erfolgen. Ich hoffe, daß ihr beide wohl auf seid; mir geht es im allgemeinen nicht schlecht; nur den Verlust meines Pferdchens hab ich noch nicht verschmerzt, zumal ich jetzt diese entsetzlich tief kotigen Wege zu Fuß machen muß. Der Magen wird auch schon ein bisschen empfindlich. Einige Wochen wird er’s noch aushalten.

Mit herzlichen Grüßen Euch beiden!

Euer Romed.

E 103 Feldpostkarte

Poststempel vom 27.09.1914, k.u.k. Feldpostamt 98, k. und k. Regiment der Tiroler Kaiser Jäger 12. Feld-Kompanie

Romedius Ebner, Assistenzarzt, 4. T.K.Jg.Rgt. 3. B., Feldpost 98, an seine Mutter Barbara Knoll, Schlanders Tirol, Vintschgau, bei Herrn Kaufmann Jos. Pegger“… zu einem selbst gekochten Milchreis ecc.”

Ende September klingt der Krieg sehr allgemein und der Schlusssatz versprüht Optimismus.

28. Sept. 14

Lieber Bruder!

Gestern Abends Euren liebevollen Brief erhalten; herzl. Dank dafür. Zeitweise geht es jetzt in manchen Punkten (Verpflegung, Feldpost ecc.) etwas besser. Im allgemeinen die alte Wurstlerei, die hoffentlich bald ein Ende nehmen wird. Komme jetzt öfter mit Schlauch zusammen, zu einem selbst gekochten Milchreis ecc.

Bald werden die entscheidenden Kononen donnern.

Herzl. Grüsse Euch beiden

Romed.

Schlauch

E 107 Feldpostkarte

Poststempel vom 28.09.1914, k.u.k. Feldpostamt 98, k. und k. 4. Regiment der Tiroler Kaiser Jäger 12. Feld-Kompanie

Romedius Ebner, 4. T.K.Jg.Rgt. 3. B., Feldpost 98, an seinen Bruder Hans Ebner, Statth. Konzpst. Bez. Hptmsch. Schlanders Tirol Vinschgau “Ich lechze nach einem kräftigen Schluck Tirolerwein”

Plötzlich ist nicht nur Oktober, sondern erstmals lesen wir etwas genauere Schilderungen und von Kriegsdetails, die uns Romedius bislang verwehrt hat.

6. Okt. 14

Lieber Bruder!

Heute waren wir in einem galiz. Städtchen einquartiert, das teils von eigenen Truppen teils von Kosaken vollständig ausgeplündert wurde; gestern seien hier noch Kosaken gewesen; mit den Marschbattalionen sind auch einige Bekannte bei unserem Regiment eingetroffen, der kleine dicke Wassermann, Vinatzer, Tiefentaler-Wirt.

Infolge der Ausplünderung steht unser Wohlbehagen etwas im argen; nicht das geringste an “Genuss”-Mitteln ist zu bekommen; ich lechze nach einem kräftigen Schluck Tirolerwein, denn dieses Wasser ist immer noch meine schwache Seite. Heute hab ich mich im Familienzimmer des Bürgermeisters von Przeclav bei Tarnow einquartiert, und mein Diener kocht mir gesottene Kartoffel u. Tee ohne Rum u. Zucker. Ist die Schlacht vor Paris noch nicht vorüber? Ansonsten bin ich gesund.

Herzliche Feldzugsgrüsse Dir u. der Mutter.

Euer Romed.

E 100 Postkarte (Feldpostkorrespondenzkarte)

Poststempel vom 13.10.1914, k.u.k. Feldpostamt 98

Romedius Ebner, Assistenzarzt 4. Rgt. T. K. Jg. 3. B. Feldpost 98, an seinen Bruder Hans Ebner, Schlanders, Tirol Vintschgau “Der November wird wohl noch vorübergehen…”

Ebenfalls im Oktober schickt Romedius einen langen Brief an seine Mutter, in der er ihr die Lage vor Ort schildert. Waren bislang ein fehlendes Reitpferd oder Mangel an Tiroler Wein die größte Sorge in Romedius’ Briefen, so schreibt er nun erstmals von Schwarmlinie, feindlichen Kugeln und Artilleriegeschoßen. Und an seine üblichen “Herzliche Grüße” hängt er diesmal noch einen ausdrücklichen Wunsch an.

27. Okt. 1914

Liebe Mutter!

Jetzt machen sich, besonders in manchen galizischen Orten, bereits die Folgen des Krieges in trauriger Weise bemerkbar; Tirol wird sie noch recht gewahr werden, wenn die kümmerlichen Überreste der nicht so mächtigen Tiroler Regimenter wieder nach Hause kommen. Hier müsste die Bevölkerung verhungern, wenn nicht ärarisches Mehl verteilt würde. Kein Handvoll Zucker und kein Handvoll Salz in der ganzen Stadt. Die kleinen Kinder keinen Tropfen Milch.

Unsere Verpflegung fürwiederum ist zur Zeit ganz gut. Wir sitzen jetzt schon einige Zeit am San (in der Nähe der Weichselmündung), die Russen auf einige hundert Schritte gegenüber, beide in die lehmige Erde eingegraben, wo den Soldaten durch Laufgräben das Essen zugetragen wird, und wo sie oft mehrere Tage und Nächte verbringen, bis sie zu einer kurzen Rast in der halbzerschossenen Stadt, von der ich euch schon geschrieben habe, abgelöst werden.

Heute habe ich auf Anordnung des Brigadekommandos meinen Hilfsplatz bis ganz nahe an die Schwarmlinie vorgeschoben; die feindlichen Kugeln, die des Abends immer zahlreicher werden, schlagen vor unseren kleinen Häuschen, in dem wir uns niedergelassen haben, ein. Ich bin sie schon so gewohnt, daß ich mich gar nicht mehr umschaue, wenn neben mir eine einschlägt.

Im Gegensatze zu diesem Säuseln und Pfeifen der mitunter so ruchlosen Kugeln erfüllt mich der unheimliche Metallklang der Artilleriegeschosse mit Ungemütlichkeit; doch scheint zum Glücke der armen Kerle, die es treffen würde, auf beiden Seiten Munitionsmangel zu herrschen, der November wird wohl noch vorübergehen. Ich fühle mich sonst andauernd wohl, trotzdem ich mich oft über vieles ärgern sollte. Euch beiden herzliche Grüße!

Hoffentlich geht die heutige Nacht nicht allzu blutig vorüber!

Romed.

E 165 Brief (Doppelblatt)

Romedius Ebner an seine Mutter Barbara Knoll“so könnten wir monatelang wie die Maulwürfe einander gegenüberliegen”

Zwei Tage später ergeht ein ähnlicher Bericht an den Bruder.

29. Okt. 1914

Lieber Bruder!

Meine Zahl. für November (300 Kr.) habe ich an Dich adressieren lassen, damit ich nicht soviel mit mir herumtragen muß; sei so gut und lege sie mir in Schlanders ein. Ich bekom[m]e zwar zweitweise einige Reichspost-Num[m]ern, die ich abbon[n]iert habe, aber im[m]er um 14 Tage später; wen[n] nicht bald von Paris oder Warschau aus eine Entscheidung kom[m]t, so kön[n]ten wir noch monatelang hier am San (Roswradow) wie die Maulwürfe einander gegenüberliegen, wen[n]s nicht allmählich am nöthigen Soldaten-Materiale mangeln würde. Die mondhelle Nacht ist erfüllt von dem Knattern der Gewehre, deren Kugeln sich bis zu unserem Häuschen verirren und dem Aufblitzen und dumpfen Rollen der Kanonen und schweren Haubitzen. Habe schon längere Zeit kein Schreiben von Euch erhalten.

Herzliche Grüße Romed.

E 093 Postkarte (Feldpostkorrespondenzkarte)

Poststempel vom 30.10.1914, k.u.k. Feldpostamt 98

Romedius Ebner, Assistenzarzt, 4. Rgt. T. K. Jg. 3. B. Feldpost 98, an seinen Bruder Hans Ebner, Schlanders, Tirol Vintschgau “Jedenfalls wird der Krieg noch längere Zeit dauern”

Romedius schätzt die weitere Kriegsdauer nun realistischer ein, und wirkt dabei gleichzeitig optimistisch. Vielleicht weil er nun wieder “ein Pferdchen” hat, nachdem er – seinem Brief im September zufolge – gut eineinhalb Monate ohne Reitpferd auskommen musste.

11. Nov. 14

Lieber Bruder!

Herzlichen Dank für Eure lieben Briefe, auf die ich mich schon lange sehnte und aus denen ich mit Freude entnahm, daß es Euch gut geht. Ich bin mit meinem Befinden auch ganz zufrieden, zumal ich seit einigen Tagen wieder ein Pferdchen habe. Wie die Situation jetzt steht, dürftest du schon so ziemlich erken[n]en, aber ich glaube, es wird sich schon noch was machen lassen; jedenfalls wird der Krieg noch längere Zeit dauern. Was macht Rumänien? Wir werden vielleicht endlich einmal aus Galizien fortkom[m]en, der Winter wird schon vorübergehen. Zeitung habe ich von dir keine erhalten, es funktioniert in so kritischen Wochen die Post nicht.

Herzliche Grüße Dir u. der Mutter und den Hausleuten.

Romed.

E 096 Postkarte (Feldpostkarte)

Poststempel unleserlich, k.u.k. Feldpostamt 98

Romedius Ebner, Assistenzarzt 4. T. Jg. Rgt. 3. B. Feldpost 98, an seinen Bruder Hans Ebner, Schlanders, Tirol, Vintschgau“wegen Blähhals mit starken Athembeschwerden”

Vier Tage später schreibt Romedius erneut an den Bruder, vor allem weil er fürchtet, dieser könnte (trotz Freistellung aufgrund eines Kropfes) doch noch einrücken müssen.

15. Nov. 14

Lieber Bruder!

Von Offizieren, die jetzt von Tirol wieder zu uns eingerückt sind, habe ich erfahren, dass jetzt Nachstellung für alle bisher Militärbefreiten stattfindet. Du wirst wohl unter allen Umständen dich frei halten, zumal Du in Deiner jetzigen Stellung der Sache mehr dienen kannst und es dir jetzt durch die Bez[irks] H[au]ptmannschaft leicht sein muss frei zu bleiben weg[en] “Blähhals mit starken Athembeschwerden”.

Die gute Mutter wäre sonst ganz allein und ich wäre in ständiger Besorgnis. Wir haben uns jetzt wieder einige Tage erholt und sind (Weichselrichtung bis Krakau) sehr gut mit allen möglichen Esswaren (Chokolade ecc.) versorgt worden. Mehlspeisen und ein Glas Tirolerwein gibt´s hier im Felde leider nicht, wohl hat mir gestern ein Offizier, den ich am 28. Aug. verbunden habe, und der wieder zu uns eingerückt ist, eine Flasche Traminer gebracht. Die hat es gestern schon glauben müssen. Die Reichspost, die ich abboniert habe, erhalte ich bei Raststationen sehr fleißig, gestern eine Nummer von vor 4 Tagen. Du könntest vielleicht so gut sein und an die Redaktion (Wien VIII. Strozzigasse 8) gelegentlich eine Karte schicken und schreiben, daß man vorderhand dir die Rechnung schicken möge, da ich von hier kein Geld weg schicken kann. Hast du meine 300 Kronen erhalten?

Jetzt scheint erst der Krieg in den Kolonien loszugehen, da können wir noch lange auf einen Friedensschluss warten. Sollte unser Feldpostamt 98 für Pakette wieder zugänglich werden, so bitte ich nur vor allem 1 Paar große, warme Handschuhe zu schicken (größer als 350 gr. darf scheints so ein Päkttchen nicht sein) mit dem übrigen wäre ich vorderhand ganz gut versehen. Starke Schuhe täte ich brauche, aber das lässt sich auch schwer durchführen. Der arme Schlauch hat nicht einmal Handschuhe! Ich würde ihm dann meine alten geben, wenn er nicht vorher in ein Spital abgeht. Mir geht es sonst ganz gut; habe gestern mich und mein zusammengeschrumpftes Battallion gegen Cholera geimpft. Schreibe mir bald wieder und berichte mir, was es Neues gibt.

Dir und der Mutter herzliche Grüße!

Euer Romed.

Auch an die Hausleute und übrigen Bekannten beste Grüße!

E 101 Brief (Kuvert, Doppelblatt, Einzelblatt)

Poststempel vom 20.11.1914, k.u.k. Feldpostamt 98

Romedius Ebner, Assistenzarzt 4. T. Jg. Rgt. 3. B. Feldpost 98, an seinen Bruder Hans Ebner, Schlanders Vintschgau, Tirol“Ein Hemd, eine Unterhose und einige Taschentücher könnte ich wohl brauchen…”

Es wird Dezember und Romedius schreibt wieder einen ausführlichen und zudem bewegenden Brief an seine Mutter.

Feldspital 4/14, am 7. Dez. 1914

Liebe Mutter!

Herzlichen Dank für Euren Brief; mein mitunter eilfertiges Schreiben müßt Ihr entschuldigen, da ich oft in aller Eile, wenn gerade ein Briefbote zur Hand ist, einen Feldgruß nach Hause sende.

Die Situation steht hier ganz gut (vorderhand […]). Wir haben die Russen, denen besonders zu die zu unserer rechten Seite einzuziehende deutsche Division viele Tausende von Gefangenen […] über die schönen Karpathen-Höhen vertrieben und unsere Artillerie fährt gerade bei dem kleinen Häuschen vorbei um sie zu verfolgen, in dessen dunkler und kleiner Küche wir den Operationssaal unseres Feldspitales einrichteten.

Alles ist schon vorausgezogen, nur der Feldkaplan und ich sind noch als letzte zurückgeblieben, um den sterbenden Jägerhauptmann im Nebenzimmer nicht allein zu lassen. Während draußen das dumpfe Grollen des Geschützdonners sich mit dem Tohne des Nordwindes vermischt, sitzen wir beide still bei dumpfen Kerzenschein in der verlassenen Küche. Vom berüchtigten nordischen Winter haben wir bis jetzt noch nicht viel gespürt, weder Schnee noch besondere Kälte war uns bisher beschert; zwar die tapferen Jäger, die in der Nacht dem Feinde auf freiem Felde gegenüberliegen, die haben die Kälte schon gespürt, die übrigens von den Russen nicht um ein Haar besser vertragen wird als von unseren Leuten, die jetzt ganz gut ausgerüstet daherkommen; von den alten Feldsoldaten, die im Sommer ausgezogen sind, dürften ohnedies nicht mehr viele da sein.

Unser Freund Belligoi liegt verwundet im Reserve Spital in Bielitz; ich hab ihn schon für gefangen gehalten, denn seine Kompanie ist fast gänzlich in russische Kriegsgefangenschaft geraten vor Krakau. Nachträglich erfuhr ich von Bachlechner, daß ihn eine Schrapnellkugel getroffen habe. Platter Frz. und Berger sollen auch marod in irgendeinem Spitale sein. Bezüglich der Wäsche bin ich für das Wichtigste schon versehen. Ein Hemd, eine Unterhose und einige Taschentücher (und ein Zahnbürstl) könnte ich wohl brauchen, da mein Koffer so weit zurück und noch beim Regiments-Train ist, daß man viele Wochen nicht dazu kommen kann.

Wir haben unsere wichtigsten Sachen in Rucksäcken, die wir mit den D[…] auf einem unserer Wägen auflegen beim Weitermarsch. Aus der Reichspost habe ich ersehen, daß Stadt und Festung Belgrad in unserem Besitze ist. Wie die Sache in Frankreich steht, wird noch weniger bestimmt erscheinen können, obzwar die Franzosen auch schon völlig erschöpft sein müssen. Die Russen werden noch an unserer Hartnäckigkeit zum Falle kommen.

Das gebe Gott!

Mit herzlichem Gruße Euch beiden

Romed.

8. Dez.

Heute wieder massenhaft Gefangene gemacht. Unsere Leute eilen im Sturmschritte den Russen nach. Eine Patroille von 2 Mann bringt gleich über 100 Russen zurück. Auf diese Weise könnte es noch gehen.

Romed.

E 083 Brief (Kuvert und zwei Doppelblätter)

Poststempel vom 09.12.1914, k.u.k. Feldspital 4/14

Romedius Ebner an seine Mutter Barbara Knoll, bei Herrn Kaufmann Josef Pegger in Schlanders“Die Sache scheint sich mächtig in die Länge zu ziehen”

Mit diesem Schreiben vom 15. Dezember 1914 (und Romedius’ vager Ahnung, dass er sich mit seinen ursprünglichen Schätzungen zu einem baldigen Friedensschluss mächtig verschätzt haben könnte) endet die Serie seiner Feldpostbriefe. Der Krieg wird noch bis November 1918 dauern.

15. Dez. 1914

Liebe Mutter!

Heute herrscht wieder ganz ungewohnte Ruhe; die Russen ziehen sich offenbar hier zurück. Wir leben hier in Lapanow ganz gemütlich; soeben ist die Zeitung von vorgestern eingetroffen. Die Sache scheint sich mächtig in die Länge zu ziehen.

Euch beide herzlich grüßend,

Romed.

E 001 Postkarte (Motiv: Krakow)

Poststempel vom 19.12.1914, k.u.k. Feldpost 98

Romedius Ebner, Assistenzarzt, Feldspital 4/14, Feldpost 98, an seine Mutter Barbara Knoll, b. H. Kaufmann Jos. Pegger Pflanzenwissen zum Mitwachsen

Drei Frauen erzählen über ihre Gärten.

Fotos: MuseumPasseier.

Drei Frauen erzählen über ihre Gärten.

Von MuseumPasseier

Katharina, Isabella und Filomena. Das Museum hat drei Passeirerinnen in ihren Gärten getroffen und mit ihnen über Gemüse, Getreide, Gewürze und Blumen gesprochen. Über ihre Samen und Pflanzen, die sie stolz in zweiter oder dritter Generation vermehren. Über Sämlinge und Ableger, die sie ergattert oder mit Freude verschenkt haben. Aber auch über Fischköpfe, Vierklee und Kapuzinerpater. Bunt gemischte Pflanzengespräche eben, von “sell håts ålbm khoaßn” bis “hoobmse ët gsågg”.

-

Ich bin die Leitner Kathi, komme von Ratschings und bin 1950 geboren. Und dann bin ich Passeier hergekommen und die Männer sind immer zum Holz(arbeiten) gegangen und dann habe ich gemusst mitgehen als Holzhäuserin, dann hat es zuerst für den Garten nicht viel abgegeben. Und dann, wenn die Kinder zur Schule gegangen sind, sind wir nicht mehr mit zum Holz und dann habe ich hier mit einem kleinen Gartele angefangen und der wurde dann immer etwas größer.

Am Anfang bin manchmal zu Gartenschauen gegangen. Da hat mich das interessiert. Und dann habe ich mir schon auch Bücher gekauft, davon habe ich ein paar. Und dann habe ich viel selber ausprobiert. Weil alles, wie es in den Büchern steht, muss nicht immer genau stimmen, ist nicht immer genau. Man muss das selber probieren.

Mich freut es einfach: Schon mal der Kontakt mit der Erde und die frische Luft, man sieht, wenn man es säht, wie es wächst, wie es keimt, und dann kann man es alles miterleben, bis die Früchte sind zum Ernten. Das ist nicht selbstverständlich. Da wächst man eigentlich damit mit.

Und dann wird halt über den Garten geredet, wie tust du da und wie täte man dort, wie tun sie und wie tu ich? Dann sag ich halt meine Gartengeheimnisse hinaus und sie sagen ihre. Manchmal ist es eine etwas lange Unterhaltung, dafür ist dann halt im Garten weniger. So ein Gartenstelldichein ist unten fast manchmal. Und dann tausche ich mich mit meinen Schwestern aus und ich habe eine Mords Freude, wenn wir uns die Bilder hin- und herschicken.

Und auch wenn Läuse sind, was man tun könnte oder sonst Ungeziefer. Und Ameisen sind auch im Garten, da kann man sich auch selber helfen. Muss man einen toten Fisch, einen Fischkopf, einwühlen, wo sie sind, dann gehen die Ameisen. Und gegen die Wühlmäuse tu ich die Kaiserkrone pflanzen. Ja, abwehren kann man alles, wenn man fleißig ist. Oder sonst mit Brennnesselwasser kann man ganz viel tun. Und düngen tu ich auch alles nur zuerst mit Mist, und später halt mit Brennnesseljauche.

Wo ich das Frühbett mach, ganz unten, tu ich noch zwei, drei Zeilen Frühkohl hinein und Blumenkohl. Manchmal gehen sie alle auf, und manchmal gehen nicht alle auf. Die verschenk ich dann, weil da gehen immer Nachbarn vorbei und ich schrei, „Mögt ihr ein Pflänzchen?“ oder sie fragen „Hast du eines übriges?“. Ja, ja, und dann kriegen sie ein Pflänzchen, das ich nicht brauch. So wie Salat, den tu ich auch selbst säen, dann habe ich immer herum zu pflanzen.

Die Tomaten, die hab ich am Längsten. Und die Stangenbohnen auch. Die habe ich noch von meiner Schwiegermutter, der Untereggerin, und die hat sie noch von ihrer Mama. Sie sagt, die sind immer am Hof gewesen und sie hat sie weitergepflanzt.

Garten, Garten, das ist einfach mein Hobby. Wenn ich spazieren gehe, ich schaue in jeden Garten hinein. Einige werden sich schon gedenken, was wundert denn die mein Garten, aber das ist mir doch egal! Schauen darf man ja!

Und wenn grad eine Pflanze ist oder etwas was ich noch nicht hab, und es hängt so schön der Samen runter, dann komme ich schon manches Mal in Versuchung, und tu es manchmal, dass ich mir so einen Sämling mitreiße. Ja, es heißt immer, wenn man es stehlt, dann wächst es leichter.

-

Ich bin die Gufler Isabella und wohne auf dem Grollhof auf Matatz (in St. Martin in Passeier).

Was sie hier gehabt haben, war immer: Zwiebel, einen Schnittlauch, die Karotten, die Rote Beete, die Bohnen, die langen, weil die haben sie immer in die Bohnensuppe oder halt Kastaniensuppe hinein gegeben, und dann Runkelrüben und Kohl und Kartoffeln. Und so das normal, aber das außergewöhnliche Zeug haben wir alle keines gesehen.

Und wenn man an einen fremden Ort gekommen ist, wo wir gearbeitet haben, weiß ich noch, in Latsch oben, sind wir bei der Hebamme gewesen, da bei der „Felsenegger Liese“, jetzt hat sie uns hinüber gehen gemacht, einen Spinat zu holen. Wir nie gehört, Spinat! Nie gewusst, was das ist. Dann haben wir Angst gehabt, hoffentlich bringen wir ihr nicht das falsche Zeug vom Garten her. Gut, Gurken haben wir auch schon gehabt daheim unten, aber irgendwann dann, wie Auberginen und Kürbis, dieses Zeug hat es hier herinnen alles nicht gegeben, ist alles erst irgendwann hergekommen.

Und die Mama hat auch so eine Freude gehabt mit den Blumen, sie hat Dahlien hineingetan, dann hat sie die Bauernhortensien gehabt, Kamillen, Ringelblumen, die haben sie die Totenblumen geheißen, weil sie haben so lange geblüht und früher haben die Leute sich nicht in den Gärtnereien Blumen kaufen können, auf Allerheiligen auf die Gräber zu geben.

Meine Mutter hat erzählt – sie ist beim Graber auf dem Flonerberg aufgewachen – sie sind, wenn sie gewusst haben, dass irgendwo ein Balkon voller schöner Nelken ist, dann sind sie zu Fuß von Flonerberg zu oberst Prantach hinauf, um solche Setzlinge. Und haben die verschiedenen Farben herunter, damit sie daheim halt auch einen Austausch gehabt haben. So haben sie sich einander halt ein wenig ausgeholfen und eine Freude gemacht.

Und diese gutschmeckenden Nelken, die kriegst du auch nicht mehr alle, mal bei uns hier nicht, die roten noch, die sieht man, ich hab auch noch einen großen Stock drüben, so einen Herunterhängenden, aber gelbe, braune, scheckige, die siehst du nicht mehr. Da haben sie erzählt, da haben sie in Pfelders drinnen, wenn die Männer mit den Sensen hineingegangen sind, sie von den Balkonen heruntergemäht und auf dem Hut aufgesteckt.

Dann an Gewürzen haben sie Weinkraut, das ist immer aufgegangen, Petersilie, Sellerie haben sie gehabt, Schnittlauch… Und dazu hat es geheißen, wenn der (Schnittlauch)Stock richtig schön ist und gut getan hat, da ist eine zornige Bäuerin.

Die Samen, was ich hier hab, die sammle ich selber alle zusammen. Ich verschenke auch ganz viel, ich tu gerne jemandem eine Freude machen. Und ich habe im Garten jetzt erst die Zwiebeln drinnen, die habe ich am Karfreitag hinein getan. Ich lasse mir Zeit, ich mache alles erst im Mai. Und es wächst da geschwinder, man sieht es da vorwärts wachsen. Vor lauter Freude, wenn die ersten warmen Sonnenstahlen kommen, und du willst schon setzen und säen, aber das zeigt es dir schon, dass der Boden zu kalt ist, dass du musst den Boden mal erst warm werden lassen. „Pflanzt du mich im Mai, komm ich gleich“, hat es immer geheißen, „pflanzt du mich im April, komm ich, wenn ich will“. Nur nicht gleich aufgeben, wenn mal etwas nicht geht. Und auch wenn es dich mal narrt, es geht das nächste Mal schon besser. Immer geht es halt nicht geradeaus!

-

Prugger Filomena, so schreibt man es halt, und sonst sagt man Mena. Geboren 1941.

Auf Platt drüben schon, da haben sie daheim ein kleines Kichlein, da hab ich damals schon immer müssen Vergissmeinnicht klauben oder sonst schöne Blumen und das hab ich halt auch gern getan. Das weiß ich nicht, ist das schon der Anlass gewesen?

Und als ich 10 Jahre alt gewesen bin, im Frühling hab ich die Masern gehabt. Und als ich aufstehen durfte, habe ich am ersten Tag schon zehn Vierklee gefunden! „Heuer werde ich sie zählen!“, und dann habe ich 302 Vierklee gefunden und 55 Fünfklee, sechs Sechsklee und einen Siebenklee auch noch: In einem Jahr! Und mir kommt vor, früher sind mehr Vierklee gewesen, heute musst du schon gut schauen!

Als ich dann Auf-der-Eggen hinauf bin, als ich geheiratet habe – ich bin zuerst vier Jahre lang Magd in Stuls gewesen – die Blümchen haben mir da auch gefallen, aber ich habe keinen Steckling und nichts gehabt, und oben dann hat sich das halt so ergeben.Ich bin beispielsweise mal mit einer Freundin nach Österreich zur Wallfahrt irgendwo hinauf, Maria Brettfall (Zillertal) heißt es, und als wir danach halt dort ins Gasthaus gegangen sind, habe ich da einen schönen Blumenstock gesehen und betrachtet. Und dann hab ich die Kellnerin gefragt, ob sie mir halt ein Steckling gäbe. Meine Freundin hat sich fast geärgert, „Wie kannst du nur, auf einem fremden Ort!“, ich hab gesagt, „das ist mir egal, wenn sie mir gerne eines gibt, freuts mich, und sonst bin ich nicht beleidigt“.

Und ich hab es immer noch, also nicht das gleiche, aber die Ableger. Und nach ein paar Jahren hat es sogar geblüht! Nein, da habe ich eine Freude gehabt, denn in Österreich draußen hat es nicht geblüht. Und dann pelze ich halt immer wieder mal ein Blättchen, und ich wär froh, wenn es mehrere machen würden, damit sie weiter bestehen könnten.

Aber es ist allgemein so gewesen: Um ein Büschlein, einen Steckling betteln, das hat man oft gemacht. Oder man ist zu den Kapuzinern hinaus (nach Meran), am 2. Freitag im Mai, da geht man mit dem Kreuz bis in die Spitalkirche, aber dabei sind sie auch zu den Kapuzinern hinaus, Pflanzen zu holen.

Ja, die Kapuziner haben viel gehabt, das ist wirklich sprichwörtlich gewesen: Bei den Kapuzinern Pflänzchen holen. Aber wenn die Kapuziner im Herbst gekommen sind, um Butter und Eier betteln, dann haben sie halt auch gemusst sich ein bisschen erkenntlich zeigen.

Die Interviews entstanden für den ersten Pflanzentauschmarkt im MuseumPasseier am Internationalen Museumstag, den 21. Mai 2023.

Interviews, Ton, Schnitt:

Christl Alber, Magdalena Haller, Judith Schwarz

Blick über den Schüsselrand

Das Essgeschirr im Museum.

Alle Fotos: MuseumPasseier.

Das Essgeschirr im Museum.

Von Rita Pöll

(Transkription vom Vortrag vom 1.4.2023)

Ich stamme aus einer großen Bergbauernfamilie in Ulfas, in der es normal war und noch immer ist, gemeinsam am Tisch aus einer großen Schüssel oder Pfanne zu essen. Für meine Masterarbeit an der Donau-Universität Krems habe ich mir genau dieses Thema ausgesucht: Zåmm essn. Über bäuerliche Tischgewohnheiten und Esskulturen im südlichen Tirol von 1800 bis 1950.

Am 1. April 2023 sprach ich im Museum darüber, was das Essen aus einer Schüssel oder Pfanne mit dem Miteinander-Essen und dem Aufessen zu tun haben. Dabei spannte ich den Bogen von den Muës-Schärrn (Krusten am Pfannenboden) bis zum Fondue und von der Rauchküche bis zum Sechserbesteck.

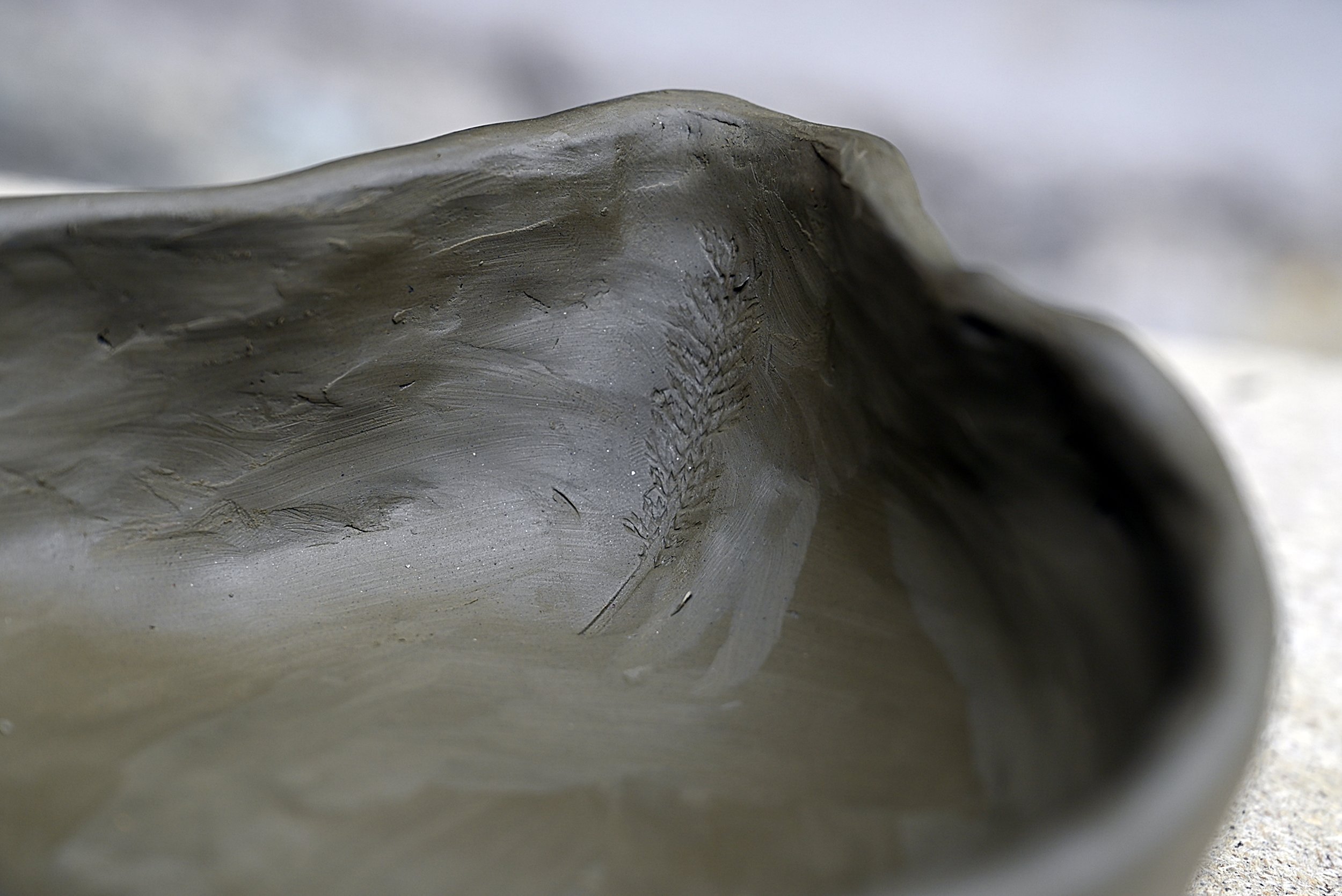

Im anschließenden praktischen Teil formten die Teilnehmer*innen eine eigene Schüssel aus Ton und ließen sich dabei von den ausgestellten historischen Suppenschüsseln und Krapfentellern im Museum inspirieren.

Im Vortrag beschrieb ich – u.a. anhand der Museumsobjekte aus Passeier – die Besonderheiten des Essgeschirrs:

Anfangs haben die Menschen aus Schüsseln getrunken, also ohne Besteck gegessen.

Der Löffelstiel war viel kürzer, die Laffe viel größer. Wenn man aus der Schüssel isst, ist der Weg von der Schüssel zum Mund viel länger und es ist schwieriger, dass man nicht lakklt (kleckert). Deswegen war auch die Handhaltung eine andere: Man hielt den Löffel in der Innenseite der geschlossenen Faust, damit die Hand den Löffel besser stabilisiert. Bei den meisten Bauernfamilien früherer Zeiten wurde der Löffel nicht abgewaschen: Er wurde abgeschleckt oder an der Schürze abgewischt.

Mit der Gabel ists ne Ehr, mit dem Löffel kriegt man mehr.

Jeder, der probiert, in der Gruppe aus einer einzigen Schüssel zu essen, weiß, dass das stimmt. Es hat eine genaue Reihenfolge gegeben, meist hat der Bauer oder Großknecht angefangen. Und wenn der Großknecht aufhörte, musste jeder aufhören mit dem Essen. Und je nachdem ob der Großknecht also ein großzügiger Mensch war, oder ein habgieriger, hat das auf die ganze Familie oder das ganze Umfeld eine Auswirkung gehabt.

Das Geschirr-Sortiment war beschränkt.

Es gab große und kleine Eisenpfannen, je nach Orte auch Holzteller und Löffel. Dann war schon bald fertig. Die Pfanne, in der die Speise zubereitet wurde, kam vom Feuer direkt in die Mitte des Tisches und es wurde daraus gegessen, Reste blieben in der Pfanne und wurden für die nächste Mahlzeit wieder aufgewärmt. Es fällt also wenig Geschirr zum Spülen an. Die wenigen Pfannen, die tagtäglich im Gebrauch waren, mussten immer wieder repariert werden. Der Pfannenflicker, das war ein eigener Beruf, der hat früher davon gut leben können.

Zur Muspfanne gehört auch der Pfannenknecht, aus Eisen oder Holz.

Man hat ihn unter die Pfanne gestellt, weil es wurde ja auf offenem Feuer gekocht und die Unterseiten der Pfannen waren rußig. Der Pfannenknecht war also der “Knecht”, der die Pfanne halten musste, weil es mitunter auch wild zugegangen ist, wenn jede*r ordentlich in die eine Pfanne gelangt hat. Ende des 19. Jahrhunderts verschwanden die ersten Rauchküchen, es kam der Sparherd und immer seltener waren Pfannen auf der Unterseite rußig.

Dann die Schüsseln aus Holz.

Es gibt mitunter Schüsseln, die 300 Jahre alt sind, teilweise noch gebrauchsfähig. Man hat sie immer wieder und wieder geflickt, mit Klammern zusammengehalten, mit einem Blechl repariert usw. oder “wiederverwertet”. Vielleicht, weil mehr Mühe und Energie in der Beschaffung und Herstellung der Materialien steckt, als bei einem maschinell hergestellten Produkt. Auch heute noch werden in Passeier alte Pfannen oder Blechschüsseln für die Fütterung der Tiere verwendet.

In die Mitte des Tischs kamen Schüsseln…

Außen blieben die Schüsseln – bis auf wenige Ausnahmen – unbehandelt, innen hat man sie glasiert und verziert. Für mich ist die Schüssel das Symbol dafür, miteinander aus einem Geschirr zu essen. Zåmm essen bezieht sich dabei nicht nur auf die eine Schüssel, die man sich zusammen teilt, sondern auch auf Werte, wie das vollständige Aufessen von einem Gericht. Wurde nicht aufgegessen, hat man die Reste aufgewärmt, zu einem anderen Gericht verarbeitet oder den Tieren verfüttert.

… oder Krapfenteller.

Viele denken, es hat nur die Pfanne oder die Schüssel gegeben, die in der Mitte des Tisches stand. Es gab aber auch den großen, flachen Krapfenteller für Süßspeisen. Nicht nur der Umgang mit den Nahrungsmitteln, sondern auch der Umgang mit dem handwerklich angefertigten und bemalten Geschirr war sehr sorgfältig und nachhaltig. Im Laufe der Zeit wurde diese Irdenware durch unkompliziertes, robustes und seriell angefertigtes Material ersetzt.

Die Emaille- und Blechschüsseln sind im späten 18. bzw. Anfang des 19. Jahrhunderts aufgekommen.

Sie waren halt robust, leichter an Gewicht und praktischer in der Handhabung, beispielweise einfacher zum Stapeln. So wurden die Holz- und Tonschüsseln langsam durch Blech- und Emaille-Schüsseln ersetzt. Heute sieht man, dass die klassischen weißen Emaille-Schüsseln mit blauem Rand in der Gastronomie als “extravagantes” Geschirr wieder aufkommen, weil man etwas Besonderes haben will.

Auch die Brot-Gråmml gehörte zum Essgeschirr.

Die Gråmml haben die Bauern meist selbst getischlert. In dem offenen Holzkasten mit eingehängtem Messer hat man die getrockneten, (stein)harten Roggenbrote zerkleinert. Anschließend wurden die Brotbrocken einfach mitsamt der Gråmml auf den Tisch gestellt und es wurde daraus gegessen.

Ein interessantes Beispiel aus Passeier.

Man hat nicht nur daheim im familiären Kreis aus einer Schüssel gegessen. Diese Kiste mit 158 Löffeln stammt vom Geadilehouf in Stuls und war für alle, die nach einer Begräbnis zum Totenmahl kamen. Die Blechlöffel sind Fabrikware, aber viele haben zur Kennzeichnung Verbiegungen oder Einritzungen erhalten.

147 Nägel und ein Brett

Wissenswertes über ein längst vergessenes Gerät.

Wissenswertes über ein längst vergessenes Gerät.

Von Annelies Gufler

Das Museum ist doch in Winterpause, oder etwa nicht? Winterpause ja, Winterschlaf nein. Hinter den Museumsmauern wird weiterhin fleißig gearbeitet. Aber was? Die Museumsobjekte werden inventarisiert. Denn auch hier muss Ordnung herrschen. Jedes Teil wird hervorgekramt, vermessen, gewogen und genau unter die Lupe genommen. Eines davon ist die Hachl.

„Hachl. Ein Werkzeug bestehend aus einem geschweiften Brett aus Hartholz mit mittig rund angeordneten spitzen Eisennägeln, die zusätzlich durch einen Eisenring verstärkt sind. Es dient dem Reinigen der gebrochenen Flachsfasern.“

lese ich als Objektbeschreibung in den Museumsunterlagen.

Soweit so gut, aber was macht man mit einer Hachl? Ich selbst habe bis dato keinerlei Erfahrung mit diesem Gerät, außer dass man sich mit den spitzen Eisennägeln hervorragend stechen kann. Daher werfe ich die Suchmaschine an und das Abenteuer Recherche kann beginnen!

Der Flachs, der Lein, der Hoor, die Hechel, das Werg, der Hechler, der Hechelkrämer usw. All diese Begriffe und noch viele mehr spuckt die Suchmaschine aus. Ganz schön viel Unbekanntes auf einmal, aber der Reihe nach.

Was hat die Hachl mit Haaren zu tun? Der Flachs wird auf psairerisch der Flåx oder auch der Hoor genannt. Flachs ist eine einjährige Krautpflanze, die zwischen 60 cm und 100 cm hoch wird. Die Blüte besteht aus fünf lanzenförmigen blauen Blättern. Die Aussaat soll am 100sten Tag des Jahres erfolgen, die Ernte ca. drei Monate später. Wichtig ist, dass der Flachs sorgsam gejätet wird. Zu Dreikönig sollte der Flachs fertig gesponnen sein. Flachs wird im Allgemeinen in Verbindung mit Haar gebracht, z.B. flachsblondes Haar, daher kommt wohl auch der Dialektbegriff der Hoor.

Flachsblüte im Acker des MuseumPasseier, Aufnahme von 2012. Foto: MuseumPasseier

Der Flachsanbau in Passeier geht bereits Anfang des 20. Jahrhunderts stark zurück. In alten Zeitungen finde ich, dass um 1888 auf dem Katharinamarkt in Meran noch mit Flachs gehandelt worden ist. Zwei Säcke Flachs hatten damals ungefähr den gleichen Wert wie 1kg Fleisch. Die Hachl gibt es heute noch auf den Höfen, haben mir Passeirer*innen älterer Generation erzählt. Dass Flachs angebaut bzw. verarbeitet wurde, haben sie selbst nie erlebt. Unter den Objekten bezüglich Flachsverarbeitung finden sich im MuseumPasseier eine Hachl aus Hinterpasseier und eine vom Kammerveithof in St. Leonhard. Warum der Flachsanbau bereits Anfang des 20. Jahrhunderts in Passeier endete, konnte ich nicht in Erfahrung bringen.

Die zwei Hachlin im MuseumPasseier aus dem 18. Jahrhundert.

Foto 1-3: Die Hachl aus Hinterpasseier. Länge 57 cm. Breite: 17,3 cm. Eisennägel Höhe 7,7 cm. Eisenring Umfang 51 cm. Gewicht: 2537 g.

Foto 4-6: Die Hachl vom Kammerveithof in St. Leonhard in Passeier. Länge 64 cm. Breite 18 cm. Eisennägel Höhe 6,7 cm. Eisenring Umfang 53,4 cm. Gewicht: 2088 g.

Auch wenn im 20. Jahrhundert kein Flachs in Passeier angebaut wurde, gebraucht hat man ihn dennoch notwendig. Das gesponnene Garn wurde dazu verwendet, um Leinenstoffe, Loden, Seile, Teppiche und Fackeln herzustellen. Aus dem gewebten Leinenstoff entstanden harbine Pfoatn, Blusen, Leinwände, Tischdecken… Der Flachs hat den Vorteil, dass er wesentlich strapazierfähiger ist als Wolle. Zudem bilden die hohlen Fasern eine Isolationsschicht, die kühlend im Sommer und wärmend im Winter ist.

Er ist ein „Mädchen für Alles“. So wird in einer Dokumentation des Ötztaler Museum der Lainsoom (enthaltene Samen in den Kapseln der Flachspflanze) bezeichnet, da er eine besondere Bedeutung in der Volksmedizin und in der Naturheilkunde hatte.

Das Ötztal als Flachslieferant für Passeier. Bereits der einst reichste Passeirer Michael Hofer handelte mit Flachs aus dem Ötztal. Flachshändler teils einzeln, teils zu Gesellschaften vereint, kauften früher den Flachs und lieferten ihn über die Berge.

Wie kam man zu einer harbinen Pfoate? Dafür war ein langer Aufbereitungsweg notwendig.

Raufen – Ausreißen der Pflanze mit der Wurzel, wobei jeweils eine Handvoll zu einer Garbe gebunden wird.

Riffeln – der Flachs wird durch einen Riffel gezogen, um die Samenkapseln zu entfernen.

Reaßn – die Garben werden auf eine frisch gemähte Wiese gelegt, Wind und Wetter ausgesetzt, mehrmals umgedreht und mit Wasser benetzt. Dadurch tritt ein Fäulnisprozess ein und die Flachsfaser löst sich vom Stängel.

Trocknen – dafür werden die Garben geggårggert, bis sie ein silbernes Aussehen erhalten.

Prächlin – hierbei kommt die Prächl zum Einsatz. Mit diesem Gerät werden die Holzteile des Stängels gebrochen und die Flachsfaser kommt zum Vorschein.

Schwingen – der Flachs wird auf einen Schwingstock gelegt und mit einem Schwingmesser werden die groben Holzteile entfernt.

Die Schritte der Flachsverarbeitung. Ein Video der Südtiroler Bäuerinnen-Organisation von 2018. Quelle: YouTube.

Hecheln siebter und letzter Schritt – der Flachs wird bündelweise mehrmals nacheinander durch die Hachl gezogen. Zuerst durch eine grobe, dann durch eine feinere. Dann sind die Flachsfasern gereinigt, geglättet und vom Stängel getrennt. Den dabei entstehenden Abfall nennt man Wärch. Durch das Hecheln bekommen die Fasern noch den letzten Feinschliff verpasst. Den daraus entstandenen Langfaserflachs flechtete man zu Zöpfen oder Puppen und teilte ihn in drei Kategorien: Feinstes Hoor verwendete man für Blusen und Pfoatn. Mittlere Qualität wurde zu Leintüchern und Tischdecken verarbeitet. Aus dem grob Rupfinen fertigte man Säcke, Seile, Fackeln oder Teppiche.

„Selbst gewonnen, selbst gemacht“. Nicht umsonst war ein Schrank voll gewebter Tuchballen einst der ganze Stolz einer Bäuerin. Foto: MuseumPasseier.

Das Wort Hechel leitet sich vom selben Wortstamm wie Haken ab, welche auf die zum Kämmen der Fasern angebrachten Haken bzw. Eisennägel hindeutet. Anderswo ist der Hechler oder Hechelmann auch ein Berufsname.

Die Hachl als Marterinstrument. Auch dafür wurde dieses Arbeitsgerät verwendet. Der heilige Blasius von Sebaste wurde unter anderem mit der Hechel gefoltert und hat 316 n. Chr. das Martyrium erlitten. Weniger körperlich schmerzhaft aber ebenso unangenehm ist es, wenn man von jemandem sprichwörtlich durchkhachlt wird, wie von Franz Lanthaler in seinem Artikel „Spuren der Vergangenheit in der Sprache“ beschrieben.

Mit der Hachl haben auch wir uns auf die Suche nach Spuren der Vergangenheit gemacht, längst Vergessenes wieder aufleben lassen und sind dabei selbst gar manches Mal ins Hecheln gekommen.

Sogar das Zählen war eine haarige Angelegenheit: Weit über 100 Eisenstifte besitzt eine Hachl für den Hoor. Video: MuseumPasseier

Wer hat eine Hachl daheim? Oder kennt Passeirer Geschichten zur Flachsverarbeitung?

Wir freuen uns auf einen Kommentar oder eine Nachricht!

Giovanni Falcone e il mare

A trent’anni dall’assassinio di Giovanni Falcone, il Museo ospita tre oggetti personali del “cacciatore di mafiosi”,

Quello che molti non sanno: Il famoso “cacciatore di mafiosi” Giovanni Falcone sognava da giovane una carriera in marina. Foto: MuseoPassiria

A trent’anni dall’assassinio di Giovanni Falcone, il “cacciatore di mafiosi”, il Museo ospita alcuni oggetti personali appartenuti al magistrato per la mostra “Eroi & Noi”. Gli oggetti sono stati messi a disposizione dalla Fondazione Falcone di Palermo.

Di Josef Rohrer

Nel 1957 all’età di 18 anni Giovanni Falcone entrò all’Accademia navale di Livorno. Avrebbe potuto intraprendere una carriera nella Marina italiana. Ma poco tempo dopo abbandonò l’Accademia, iniziò gli studi di Giurisprudenza, divenne giudice istruttore e in seguito membro di un’unità speciale di giustizia contro la mafia a Palermo. Nei primi anni Ottanta mediante verifiche bancarie fu in grado di mettere in luce gli stretti collegamenti tra Cosa Nostra in Sicilia e la mafia negli Stati Uniti.

Fu ripetutamente minacciato, sia politici sia elementi dell’apparato giudiziario cercarono di ostacolare il suo lavoro. Il Pool Antimafia, del quale faceva parte oltre a Falcone tra gli altri anche Paolo Borsellino, riuscì tuttavia a indebolire la mafia giungendo a celebrare un maxiprocesso. La mafia si vendicò a modo suo: nel maggio 1992 fece esplodere una bomba sull’autostrada nei pressi di Palermo. Falcone, la moglie e tre agenti della scorta morirono nell’attentato. Due mesi più tardi nel centro di Palermo la mafia assassinò anche Borsellino e i cinque agenti che erano con lui.

La sorella di Falcone, Maria, ha istituito una Fondazione allo scopo di tenere vivo il ricordo della coraggiosa lotta di Falcone contro la mafia. Su richiesta del MuseoPassiria la Fondazione mette ora a disposizione per la sezione espositiva “Eroi & noi” il berretto bianco con la scritta “Accademia navale” indossato da Falcone a Livorno, insieme al suo tesserino di riconoscimento: entrambi gli oggetti personali risalgono all’epoca “dei sogni”, come scrive Alessandro de Lisi della Fondazione, quando Falcone poteva ancora imprimere alla sua esistenza un percorso diverso.

attraverso l’esposizione di alcuni oggetti selezionati. In mostra sono presenti tra gli altri cimeli del Dalai Lama, di Monika Hauser, fondatrice dell’organizzazione umanitaria Medica Mondiale, e del vescovo Erwin Kräutler, che nonostante le minacce di morte combatté per i diritti degli Indios in Brasile.

Tre oggetti personali del più famoso cacciatore di mafiosi della storia italiana sono ora esposti al MuseoPassiria. Foto: MuseoPassiria

La sezione “Eroi & noi” del MuseoPassiria è dedicata al tema di come vengono visti oggi eroi, star e idoli.

Der Mafiajäger und das Meer

30 Jahre nach dem Mord an Giovanni Falcone bekommen wir persönliche Objekte des berühmten Mafiajägers.

Was viele nicht wissen: Der berühmte Mafiajäger Giovanni Falcone träumte in jungen Jahren von einer Karriere bei der Marine.

30 Jahre nach dem Mord am bekanntesten Mafiajäger der italienischen Geschichte bekommt das MuseumPasseier persönliche Objekte von Giovanni Falcone. Zur Verfügung gestellt hat sie die Falcone-Stiftung in Palermo.

Von Josef Rohrer

Giovanni Falcone war 1957 als 18-Jähriger in die Marineakademie von Livorno eingetreten. Er hätte in der italienischen Marine Karriere machen können. Aber er verließ die Akademie nach kurzer Zeit, studierte Jura und wurde Untersuchungsrichter in Trapani und später Mitglied einer Sondereinheit der Justiz gegen die Mafia in Palermo. In den frühen 1980ern legte er über die Auswertung von Banküberweisungen enge Verbindungen zwischen der Cosa Nostra in Sizilien und der Mafia in den USA offen.

Er erhielt häufig Drohungen. Politiker und auch Teile des Justizapparates versuchten, ihn in seiner Arbeit zu behindern. Dennoch gelang dem sogenannten Pool Antimafia, dem neben Falcone unter anderem auch Paolo Borsellino angehörte, mit einem großen Prozess eine Schwächung der Mafia. Sie rächte sich auf ihre Weise: Im Mai 1992 explodierte auf der Autobahn bei Palermo eine Bombe. Falcone, seine Frau und drei Leibwächter starben. Zwei Monate später ermordete die Mafia mitten in Palermo auch Borsellino und fünf seiner Begleiter.

Falcones Schwester Maria gründete eine Stiftung. Die Erinnerung an Falcones mutigen Kampf gegen die Mafia sollte wachgehalten werden. Auf Anfrage des MuseumPasseier stellte die Stiftung für die Ausstellung „Helden & Wir“ jetzt die weiße Kappe mit der Aufschrift „Accademia navale“ zur Verfügung, die Falcone in Livorno getragen hatte, sowie seine Kennkarte: Persönliche Objekte aus einer Zeit „der Träume“, wie Alessandro de Lisi von der Stiftung schreibt, als Falcone seinem Leben noch eine andere Richtung hätte geben können.

“Die ausgewählten Objekte für das MuseumPasseier sind drei Zeugnisse einer andauernden Leidenschaft für das Meer, einer Ära der Träume und einer grundlegenden Zeit der Ausbildung dieses heute historisch berühmten Richters Giovanni Falcone”, schreibt die Stiftung Falcone. Foto: MuseumPasseier

Die Ausstellung „Helden & Wir“ handelt davon, wie Held*innen, Stars und Vorbilder heute gesehen werden.

Einen Schlern, bitte!

Über eine schrecklich große Familie.

Fotos: MuseumPasseier

Über eine schrecklich große Familie.

Von MuseumPasseier

Seit 1920 gibt es die Zeitschrift DER SCHLERN. Anfangs halbmonatlich, später monatlich erschien sie und erscheint sie immer noch. Der passionierte Sammler Florian Pichler aus Meran hat dem MuseumPasseier die Hefte von 1920 bis 1997 geschenkt, das sind *Trommelwirbel* 812 Ausgaben!

Wie kommt ein 3,40m hoher Berg an Zeitschriften zustande? Irgendwann in den 1970er Jahren hat sich Pichler zum Ziel gesetzt, alle Schlern-Ausgaben aufzuspüren und zu erwerben. Der Knackpunkt: Mit dieser Idee war er damals nicht alleine, es gab einen regelrechten Sammelboom in ganz Tirol und dementsprechend begehrt waren vor allem die 50 Jahre alten Ausgaben.

Zeitschriften als Sammlerstücke – wir dachten, das funktioniere nur bei coolen Comics. Tatsächlich aber wurden die biederen heimatkundlichen Hefte mit dem Erkennungszeichen der Schlernsilhouette in Sammlerkreisen verkauft und getauscht wie heute Pokémon-Karten. Mit anderen Sammler*innen war man per Post in Kontakt, man bedenke die Zeiten: Sobald man die eigene Liste mit den „Fehlschlernen“ und „Doppelschlernen“ per Brief geschickt und eine positive Antwort, ebenfalls per Brief, erhalten hatte, wechselten die Exemplare – gut verpackt und frankiert – die Haushalte.

Was fehlt, was ist doppelt? Der Sammler Florian Pichler hatte irgendwann alle Nummern auf seiner Liste durchgestrichen, heute befinden sich seine 812 Ausgaben der Zeitschrift „DER SCHLERN“ im MuseumPasseier. Foto: MuseumPasseier

Was man nicht im Tausch bekam, wurde anders aufgespürt. Es waren entweder glückliche Einzeltreffer aus Privathaushalten, oder – sehr begehrt – mehrere Ausgaben in Bibliotheken. So hat Florian Pichler einige Exemplare von ehemaligen Meraner Hotelbesitzer*innen erworben, die ihren Betrieb geschlossen und in Folge auch ihre Gästebibliothek verkauft haben.

Einige Vorbesitzer*innen hängen an ihren Heften. Nicht nur emotional, sondern wortwörtlich. Als Buchbesitzerkarte, meist ein Holzdruck, kleben in einigen Ausgaben sogenannte Ex-Libris auf der ersten Innenseite, so etwa von Bruno Pokorny (1941-2014). Das Ex-Libris “DÖS G`HEART MIR” von Sammler Florian Pichler ist natürlich auch immer wieder zu finden, schon allein der Ordnung halber.

Ordentlich ist auch, was danach kam: Aus 12 mach 1. Die meisten Sammler*innen ließen, sobald sie alle zwölf Hefte eines Jahrganges beisammen hatten, diese als Buch binden. Pichlers Reihe besteht aus 71 dicken Bänden in hellem Leinen. Wer jetzt nachrechnet: Die Jahrgänge von 1920 bis 1997 ergeben 78 Bände, und nicht 71. Die fehlenden sieben Bände sind die Jahrgänge 1939 bis 1945. In diesen Jahren des Nationalsozialismus war anfangs DER SCHLERN in DER SCILIAR umbenannt und danach das Erscheinen der Zeitschrift verboten und der Druck eingestellt worden. Erst 1946 erließ die alliierte Verwaltung wieder eine Druckerlaubnis.

Und was macht man, wenn man alle Hefte beisammen und gebunden hat? Dann, so erzählt Florian Pichler, habe er ein Fest mit befreundeten Schlernsammler*innen gefeiert. Irgendwie erfreute er sich nämlich nicht nur an der Gesamtheit der Schlernhefte als sogenannte „Schlernfamilie“, sondern er hatte auch die dazugehörigen Sammler*innen ins Herz geschlossen.

Du brauchst ein PDF eines Schlern-Artikels? Schreib uns!

Der Wifling in der Badewanne

Von einem der auszog, um gewaschen zu werden.

Von einem der auszog, um gewaschen zu werden.

Von Judith Schwarz.

Fotos: Rita Graf

Möglichst nicht waschen! So lautet die Devise von Trachtenexpert*innen in punkto Wiflingkittel. Als Wifling bezeichnet man einen groben Stoff aus Schafwolle mit Kettfäden aus Leinen oder Seide. Ein Trachtenrock aus eben diesem Wifling ist ein unglaublich schweres Ungetüm aus vielen Metern Gewebe, das Frauen einst auf ihren Hüften trugen bzw. wohl mehr schleppten. Typisch für den Wiflingkittel sind die Stehfalten, die aus dem eh schon dicken und steifen Stoff ein Koloss an Kleidungsstück machen.

Daher hat man wohl ein walzenartiges Stück von einem Wesen, aber kein Weib, erklärt 1852 ausgerechnet der Priester Beda Weber seine Ansicht über die Passeirerinnen im dunklen Wollrock. Abgesehen von der mangelnden Weiblichkeit beklagt er auch die fehlende Reinlichkeit in Bezug auf Kleidung: "Der Schmutz legt sich durch unmäßig langen Gebrauch so tief hinein, daß er ganz schwarz aussieht". Wobei wir beim Thema wären.

Darf man Museumsobjekten den Schmutz der Jahrhunderte einfach abwaschen? Den Straßenstaub und Alltagsdreck, den Schweiß und Urin? Möglicherweise schwänzt man damit auch die Aura des Objekts in den Abguss? Oder, wenn nicht die Aura, dann zumindest den typischen Geruch. Da wir erste Spuren von Mottenbefall an unserem Wiiflingkiitl bemerkten, entschieden wir uns, auf Aura und Geruch zu verzichten, dafür aber den Stoff zu retten. Und so nahm Museumsmitarbeiterin Rita den “Weiberrock” für ein Wochende mit nach Hause.

Wir meinten, wir hätten einen schwarzen Kittel. Nach dem Waschen stellten wir fest, er ist rötlich-dunkelbraun. Insgesamt hat er die Behandlung mit Schmierseife und Essigwasser in Ritas Badewanne gut überstanden. Und unsere Befürchtungen zerfielen wie Mottenfraß: Das dunkle Gewebe aus Schafwolle war intakt geblieben und plötzlich wieder wollweich, der helle Innensaum hatte sich nicht verfärbt, die roten Kettfäden aus Leinen hatten gehalten. Rita ließ also erleichtert die dunkelbraune Soße, in der unser Stoffmonster geschwommen hatte, aus ihrer Wanne.

Schmutz und Geruch des Wiflingkittels schwimmen im Badewasser. © Rita Graf/MuseumPasseier

Möglichst nicht waschen! ermahnte uns einige Liter Abtropfwasser später ein Trachtenschneider aus St. Martin, den wir vor der Badewannenmission telefonisch nicht erreicht hatten. Während der vollgesaugte Wifling an sein Bad (womöglich das erste in seinem Leben) zurückdachte und gemütlich vor sich hin tröpfelte, erzählte uns Hansjörg Götsch, über den besonderen Stoff und was es mit der Kombination Wasser und Wifling auf sich hat.

Hier eine Zusammenfassung aus dem Gespräch mit Hansjörg Götsch, Jg. 1944:

Der Wiflingstoff wurde auf dem Webstuhl handgewebt. Die Kettfäden, das sind die, die endlos lang sind, die sind aus Seide. Purpurfarbene Seide. Der Schuss, das sind die Querfäden, der ist aus Wolle.

Es hat früher einen eigenen Markt für Wiflingstoff gegeben, im Ötztal glaube ich. Ich kann mich aber auch erinnern, dass mein Vater und andere Männer immer vom Wiflinghandel gesprochen haben. Wenn sie zum Haareschneiden oder Rasieren gekommen sind, habe ich das Wort oft aufgeschnappt.

Das waren die 1950er Jahre. Und das waren Männer, die selber nicht Stoff gekauft haben. Ob es zu der Zeit noch den Wiflinghandel gegeben hat, weiß ich nicht. Sie haben es wohl meist als Witz gemeint, so als Spruch. Vielleicht war es so gemeint: Wenn man auf den Wiflinghandel gehen konnte, dann hatte man Geld.

Ganz sicher hat sich nicht jede Frau einen Wiflingkittel leisten können. Das waren vor allem die angesehenen Bäuerinnen, die gut situiert gewesen sind. Auf Baumkirch in St. Martin beispielsweise hatte man zwei solche Kittel, auf Steinhaus auch. Aber ganz viele Kittel waren nicht vorhanden. Diese Wiflingkittel sind zur Zeit der Weltkriege abgekommen, als kein Wohlstand mehr war. In den 1950er Jahren weiß ich nur mehr die Marketenderinnen, dass die einen getragen haben, wenn sie halt mit der Musikkapelle ausgerückt sind.Dass die Frauen sich so dick ausstaffiert haben, verstehen wir heute nicht mehr. Das ist wohl vergleichbar mit den Adeligen, die früher ein besonderes Gestell hatten, damit die Frauen um die Hüfte fülliger ausschauten. Was die alles für ein Zeug anhatten! So ähnlich ist es bei unserem Miederleibchen gewesen. Das Miederleibchen hatte am unteren Ende eine richtige Wurst aus Stoff angenäht. Und daran wurde der Kittel aufgehängt. Diese Wurst war eine Art Auflage, damit der Kittel gehalten hat.

Die Männertracht und Männerkleidung hat der Schneider gemacht. Das Zeug für die Weiberleit, das haben meistens nicht die Schneider gemacht, sondern die Schneiderinnen.

Die “Nooterinnen” – das Wort haben zu unserer Jugendzeit noch alle benutzt – das waren die Schneiderinnen. Der Schneider war immer der Schneider, die Schneiderinnen waren die “Nooterinnen”. Warum man den selben Beruf bei Männern und Frauen anders genannt hat, weiß ich auch nicht. Meist gingen die Schneider und “Nooterinnen” auf die Stör. Meine Großmutter war eine “Nooterin”, sie hat es von ihrer Mutter gelernt.

Ich vermute, dass die “Nooterinnen” früher nur eine Rocklänge gemacht haben. Ob die Frauen überhaupt vorher gekommen sind zum Probieren, weiß ich nicht. Außer jemand konnte nach Maß bestellen. Man hatte wahrscheinlich nur eine Rocklänge gemacht: Bei einer großen Frau war der Rock dann halt zu kurz, bei einer kleinen Frau zu lang. Das sieht man auch auf den alten Fotos.

Bei diesem Wiflingkittel ist die Naht teilweise von Hand genäht, und zwar sehr schmal gestochen, ein Teil ist mit der Maschine gemacht. Den dicken Teil musste man von Hand nähen, früher hätte das keine Nähmaschine geschafft. Ein Teil, der unter dem Schurz versteckt ist, ist später mal geflickt worden. Alles mit Hinterstich. Man hat früher einfach viel mehr gespart mit dem Stoff. So viel wegschmeißen, wie wir heute tun, das ist früher einfach nicht gegangen. Es gibt zwei Aufhänger, eventuell hat man den Kittel einfach damit im Raum aufgehängt.

Der Wiflingkittel ist nie gewaschen worden, da bin ich mir sicher. Aber wenn er nass geworden ist, vom Regen oder so, dann haben die Falten nicht mehr richtig gehalten. Dann musste man die Falten wieder einziehen. Ich selbst habe das Falten-Einziehen nie gemacht, ich weiß halt, dass man es früher gemacht hat.

Zum Beispiel, wenn Marketenderinnen zu einem Umzug – meinetwegen aufs Oktoberfest – gefahren sind. So in den letzten 1950er Jahren und anfangs der 1960er sind sie sicherlich nach München hinaus. Die haben bei solchen Ausflügen ja nur dieses eine Gewand angehabt. Sie haben es hier angezogen, sind hinausgefahren und nach dem Umzug dann wieder herein. Oder sie haben draußen übernachtet. Wenn es vom Regen platschnass geworden ist, dann mussten sie vor dem Schlafengehen noch die Falten einziehen. Sonst hat der Kittel morgens ja ausgeschaut, so ohne Falten!

Der Faden wird mit einer Nadel quer durch die Falten eingezogen. Zuerst etwas unterhalb der Taille, dann in der Mitte und dann nochmal ganz unten am Rockende. Dann wird der Kittel gepresst und wenn die Falten dann am nächsten Tag wieder richtig halten, dann hat man den Faden wieder rausgezogen.

Ergänzung vom 22. September 2022:

Unserem frisch gewaschenen Wiflingkittel wurden mittlerweile wieder Falten gemacht. Hansjörg Götsch hat sie eingezogen und wir werden uns hüten, den Kittel nochmal in die Nähe von Wasser zu lassen. Ehemalige Marketenderinnen aus Passeier, die noch Wifling-Trachtenröcke getragen haben, haben wir bis dato keine gefunden.

Petit chapeau

Ein Hut mit zwei Spitzen und vielen Fragezeichen.

Awäck as wië a Huat, sagen die Passeirer*innen, wenn etwas oder jemand abrupt verschwindet. Dieser Hut hingegen ist plötzlich im Depot aufgetaucht, und zwar ist er unserem Museumspraktikanten Lukas in die Hände gefallen, was ihn zu einigen Recherchen veranlasst hat. © MuseumPasseier

Ein Hut mit zwei Spitzen und vielen Fragezeichen.

Von Lukas Ennemoser

Vor kurzer Zeit, als ich im Museum arbeitete, kam mir ein interessanter Hut unter. Die Kopfbedeckung erweckte sogleich meine Neugier und ich begann mich zu fragen, welchen Weg so ein Hut etwa hinter sich haben könnte. So begann die Reise meiner Nachforschung.

Beim Hut handelt es sich um einen Zweispitz, ähnlich jenem des Napoleon. Diese Hutform war sehr beliebt zwischen 1790 und 1820, besonders bei Adeligen und Beamten. Der Zweispitz entwickelte sich aus dem Dreispitzhut und löste diesen nach und nach ab. Auch im Militär fand der Zweispitz bald seinen Platz, was die Unterscheidung zwischen Aristo- bzw. Bürokratenhut und Offiziershut schwierig macht. Einzig die Verzierungen konnten einen Unterschied ausmachen, so hatten beispielsweise Offiziere des öfteren Schmuck wie Kokarden (kreisrunde Abzeichen) oder Knöpfe auf ihren Zweispitzen.

Auch der Zweispitz des Museums hat eine Kokarde und sogar Straußenfedern. Daraufhin habe ich mich prompt bei mehreren Museen umgehört, unter anderem beim Deutschen Hutmuseum Lindenberg. Sogar diese meinten, dass diese Art von Hüten meistens von Staats- und Stadtbeamten getragen wurden. Daraus würde sich schließen lassen, dass auch der ehemalige Besitzer unseres Zweispitzes einen solchen Stand gehabt haben sollte. Das Hutmuseum teilte mir außerdem noch mit, dass die Beamtenuniform von damals eine Synthese zwischen Bürgertum und Militär darstellte.

Wem gehörte nun dieser Zweispitz? Der Hut ist dem Museum einst von einem Meraner im Auftrag der Hutbesitzerin überbracht worden: Er soll aus dem Nachlass einer ihrer Vorfahren stammen, den Meraner Bürgermeistern Franz Putz (1824-1894) oder Gottlieb Putz (1818-1886). All dies deutet darauf hin, dass es wahrscheinlich stimmte, dass Beamte diesen trugen.

Ein Herrenhut aus schwarzem Filz mit Straußenfedern und blau-rot-gelber Kokarde. Wer wird ihn einst stolz auf dem Kopf oder lässig unterm Arm getragen haben? © MuseumPasseier

Abbildungen der Bürgermeister Putz mit Zweispitz habe ich keine gefunden. Aber sicherlich gibt es Beispiele, welche untermalen, dass der Zweispitz für Beamte bzw. hohe Standespersonen bestimmt war. Also begab ich mich auf die Suche nach Zweispitzträgern. Als Historiker in spe bezog ich mich natürlich auf alte Bildnisse und besuchte die Datenbank Tiroler Porträts. Nach langem Scrollen und dem Anschauen von 3000+ Abbildungen war mein Fund ein ernüchternder. Allerdings habe ich bei der Durchforstung sehr viele super gezeichnete Bilder gefunden. Aber um zurück zum Punkt zu kommen: Es gibt zwei Kandidaten, welche mit einem potentiellen Zweispitz auf dem Kopf dargestellt sind: Johann Florian de Inama und Johann Michael Lachmüller von Hofstatt und Gravötsch.

Kein Hinweis auf den Huthersteller im violetten Innenfutter. Aber der geringe Durchmesser verrät etwas über den Hutbesitzer: Er hatte keinen allzu großen Kopf. © MuseumPasseier

Wieso fand dieser Hut nun den Weg ins MuseumPasseier? Wie bei vielen Objekten ist dies ein ungeklärtes Phänomen, jedoch spekuliere ich, dass die ehemalige Besitzerin sich dachte: „Französischer Hut? Andreas Hofer hatte ja auch irgendwas mit Franzosen zu tun, das passt schon!“ So oder so, dieses Museum ist seitdem um einen Zweispitz reicher, was nicht jedes behaupten kann. Ich persönlich beschwere mich darüber gewiss nicht!

“Es grüßt dich dein Koat”

Zwei Passeirer Verliebte versuchen sich 1937 im schriftlichen Liebesdialog.

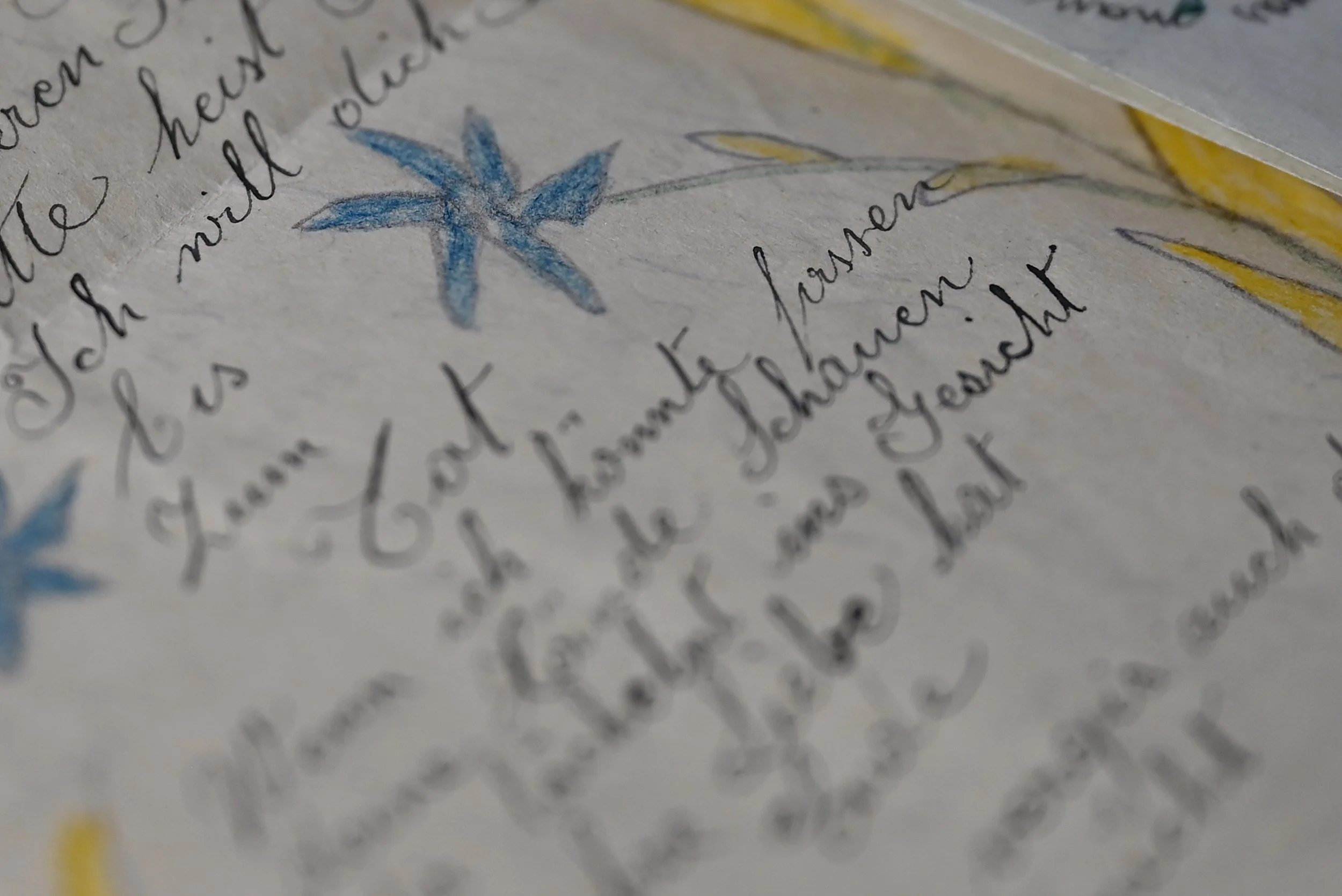

In einem Passeirer Haushalt findet sich über Jahrzehnte aufbewahrte Liebespost. © Alexa Pöhl/MuseumPasseier

Als sich die Bauerntochter B. und der Taglöhner S. köstliche Liebesbriefe schrieben.

Von Judith Schwarz

Sie war die Tochter eines angesehenen und strengen Bauers und Tischlers in Passeier. Er ein einfacher Taglöhner, der sich Zeit seines Lebens auf verschiedenen Höfen verdingte. Sie kannten sich flüchtig von Kindesbeinen an und irgendwann muss es gefunkt haben.

Ihre heimlichen Treffen im Viehstall flogen natürlich auf. Und gleichzeitig flogen wohl auch die Fetzen: Der bestimmende Vater, der sich um die Zukunft seiner Tochter sorgte. Die verliebte Tochter, der es egal war, ob der Auserwählte ihr ein Dach über dem Kopf würde bieten können. Und der nicht minder verliebte junge Mann, der wusste, dass er schon bald von seiner Liebsten getrennt sein sollte.

1936 hatte S. seinen Militärdienst anzutreten. Es verschlug ihn nach Mailand und bis er seine geliebte B. wiedersehen sollte, vergingen einige Monate. Wir wissen nicht, wann und wie ihr Briefeschreiben begonnen hat, aber es haben sich acht Briefe und Postkarten in fein säuberlicher Schrift erhalten. Der früheste datiert mit 2. Juni 1937, der späteste wurde am 19. Dezember 1937 geschrieben. Dazwischen liegen sechs Monate, in denen sich S. und B. wahrscheinlich nicht gesehen haben.

„An meinen Gelübten“, schreibt B., und auch über ihre intensiven Gefühle. Was war überhaupt sagbar in jener Zeit? Bzw. schreibbar?

U[nd] ich errinere mich so Sonntags

in der Kirche wenn ich herunter

schau auf deinen gewissen Platz.

Da brennt mir das Herz vor Sehnsucht.

Wie beschreibt man seine Sehnsucht? Einfacher, als darüber in ausführlichen Briefen zu schreiben, ist es, Bildpostkarten zu schicken. Und deren bunte Sehnsuchtsmotive sprechen zu lassen.

O die Sehnsucht

nach dir ach könnte ich nur eine

halbe Stunde bei dir sein.

Ich kann es gar nicht

sagen noch schreiben

wie Lieb ich dich hab.

Die Liebe blüht wieder auf: Auf kolorierten Bildpostkarten versuchen sich zwei Passeirer Verliebte im schriftlichen Beziehungsdialog. © Alexa Pöhl/MuseumPasseier

Schreiben aus und über Liebe ist das Eine. Das Andere ist die Angst, beim heimlichen Briefeschreiben entdeckt zu werden. Und die Sorge, dass die Verbindung von der Familie nicht anerkannt wird. Später soll der Brautvater es aufgegeben haben, sich in die Männerwahl seiner Töchter einzumischen.

Liebster S., ich mus dir

noch etwas schreiben, der Vater

hat noch nie ein Wort gesagt

zu mir von dir aber sonst ist

er heuer fein er war nicht oft

so fein ich habe kein schlechtes

Wort gehört es ist nicht wie

voriges Jahr. bitte wenn du

einmal Zeit hast schreib ihn

einmal schauen ob er gar nichts

sagt.

B. zeichnete in ihrer Schlafkammer blaue Blumen für ihren Liebsten, heimlich und bei Kerzenschein: Ich setze so im stillen Kämerlein verlassen von dir. © MuseumPasseier

Köstlich sind die Schlussformeln der Liebeskorrespondenz. Dein Koat, schreibt B. einige Male an ihren S., als er beim Militärdienst weilt und sie sich daheim derlångwailt. Wobei Koat, laut Franz Lanthaler, eigentlich ein Schimpfwort ist und von einem lästigen Insekt bis zu einem großen Untier alles bezeichnen [kann], was als grauslich oder unansehnlich eingestuft wird.

Jetzt mus ich Schlafen

gehen es ist schon bald

zwölf Uhr, es grüst dich

dein Koat.

Nicht immer scheint die Liebeskorrespondenz als Brücke der Kommunikation funktioniert zu haben. Im letzten erhaltenen Brief klingt Besorgnis durch.

Habe noch keine Post

von dir bekommen als

zuletzt die Karte und

auf der hab ich dir

Antwort geschrieben weis

nicht hab ich dich

beleidigt oder was ist

Müssen wir uns Sorgen machen? Wird die Fernbeziehung halten, der Bräutigam heil zurückkommen, der Brautvater sein Einverständnis zur Heirat geben? Alle drei Fragen können wir bejahen: S. und B. werden einige Jahre nach dem Militärdienst heiraten, ein gutes Dutzend Kinder bekommen und im hohen Alter sterben. Ihre Liebesbriefe aber haben ihre Ehe überdauert.

Hast du auch Liebesbriefe deiner Vorfahr*innen? Briefe aus einer Zeit, bevor Textnachrichten, Audiokommentare oder Emojis verschickt wurden? Wir freuen uns, wenn du sie uns schickst oder uns davon erzählst.

Guck, ein Nepomuk!

Von den vielen Heiligen fasziniert einer besonders. Der mit dem markanten Namen.

Er scheint mit skeptischem Blick das Wasser im Zinnkesselchen zu bewachen: Der Näppermukk auf dem Weihwasserkrügl von Anna Ladurner Hofer. © MuseumPasseier

Von den vielen Heiligen fasziniert einer besonders: Der mit dem markanten Namen.

Von MuseumPasseier

Im Passeier wird aus dem heiligen Johannes Nepomuk meist der Näppermukk – damit klingt der Märtyrer mit dem etwas speziellen Nachnamen gleich weniger exotisch. Fast so, als spräche man über einen liebenswerten, alten Kumpel. Dass der Näppermukk eigentlich Johannes Wölfflin hieß, steht zwar auf Wikipedia, wissen aber wenige. Und dass es im heutigen Tschechien eine Stadt mit dem ehemaligen Namen Pomuk gibt, ebenso. „Ne Pomuk“ bedeutet „aus Pomuk“ – und damit ist klar, wie Johannes Wölfflin zu seinem Namen gekommen ist, der also gar kein Nachname ist.

Über den Nepomuk aus Pomuk und die Nepomuks in Passeier handelt eine neue Passeirer Publikation. Monika Mader hat sich intensiv mit dem Märtyrer beschäftigt, den man als Beschützer vor Wassergefahren und als Schutzheiligen der Priester und des Beichtgeheimnisses kennt. Gemeinsam mit Katrin Klotz und Werner Graf berichtet sie auf 150 Seiten über die 200-jährige Geschichte der Kirche zum Heiligen Johannes Nepomuk in Wans in Walten, Gemeinde St. Leonhard in Passeier.

Der Star der Publikation ist aber Johannes Nepomuk. Das liegt an einem Ritual, das in Walten jährlich im Juni Teil der Johannes-Prozession ist und wie ein Leichenzug bei einem Begräbnis anmutet. Eine lebensgroße Holzfigur des toten Nepomuk wird auf einer Bahre aus dem Waltnerbach geborgen (nachdem sie am Morgen dort hinein gelegt worden ist) und zu Fuß etwa 3 km zum Wånser Kirchl getragen. Ein eigenartiges und auch einzigartiges Schauspiel.